„Kann es, […], etwas Trostloseres geben als das Unglück zu haben, in diesem vergessenen Winkel Bayerns zu leben? […]. Zahlen wir unsere Abgaben nicht ebenso gut wie andere Provinzen, welche mit durchziehenden Eisenbahnen und herrlichen Staatsstraßen versehen sind? […]. Trotz unseres enormen Reichthumes an Holz, trotz unserer gesegneten Fluren muß eine allmähliche Verarmung eintreten, weil wir abgeschlossen sind von der Außenwelt, abgeschlossen von dem öffentlichen Weltmarkte, […]. […], das ist ein ‚Nothschrei‘ der Bevölkerung des oberen bayerischen Waldes, es ist ein Nothschrei, welcher durch alle Thäler hallt und dort wieder sein Echo findet.“

(Petition aus Kötzting vom 2.1.1884, BayHStA Verkehrsarchiv, zit. nach der Dissertation von Emma Mages)

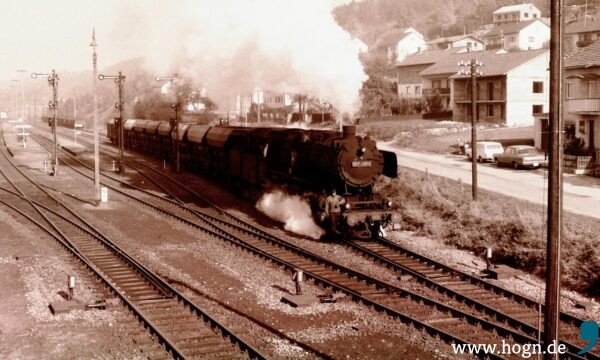

Schotterzug im Bahnhof Miltach um 1972, mit einer Dampflok, Baureihe 050. Zu dieser Zeit wurden die Güterzüge zum Teil noch von Dampfloks gezogen. Foto: Erwin Vogl

Vielleicht war es diese oder eine andere mehrerer solcher Bittschriften aus der Bevölkerung an die bayerische Regierung, die zum Bau der Lokalbahn von Cham nach Lam führte. Jedenfalls war das Lokalbahnfieber ausgebrochen, nachdem das Lokalbahngesetz von 1882 einen leichteren, weil billigeren Bau und Betrieb einer Bahnstrecke ermöglichte. Im Vergleich zu den Hauptbahnen konnten Spurweite und Kurvenradien enger, der Personalaufwand geringer und das Zugmaterial minderwertiger sein.

Das Kreuz mit den ersten Dampflokomotiven

Der Bau der Bahn von Cham nach Kötzting war mit 1.117.000 Reichsmark weitaus günstiger veranschlagt als die ursprünglich geplante Strecke Cham – Gotteszell mit Stichbahn Blaibach – Kötzting. Deshalb entschied sich die bayerische Staatsregierung für erstere Linienführung. Die Bewohner des Lamer Winkel wollten dem in nichts nachstehen. Daher gründeten in Lam Großgrundbesitzer und Vertreter der Holz- und allen voran der Glasindustrie ein Lokalbahnkomitee, das in Form einer Aktiengesellschaft den Lückenschluss unternahm. So konnte 1893 bereits ein Jahr nach der Bahnverbindung Cham – Kötzting die Verbindung Kötzting – Lam eröffnet werden.

Von da an setzte eine rege Ausfuhr von Waren aus dem Lamer Winkel, Kötztinger Land, Zellertal und Regental ein: Von Brenn- und Bauholz über Vieh, Glas-, Eisen- und verarbeitete Holzprodukte bis hin zu Natursteinerzeugnissen wurde alles auf den Zug zum Weitertransport verladen. Später waren es Stallbaueinrichtungen, Eisenschrott, Spankörbe, Federballschläger oder Bretter aus den zahlreich entlang der Bahnstrecke entstandenen Sägewerken.

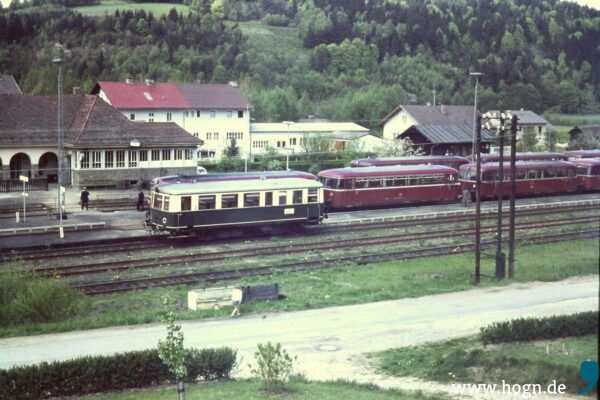

Konstellation von Triebwägen an einem Sonntagmittag Ende der 1960er Jahre am Miltacher Bahnhof; im Hintergrund: die Waffelfabrik. Foto: Erwin Vogl

Dabei waren die ersten Dampflokomotiven, wie Walther Zeitler in seinem Standardwerk zur Eisenbahngeschichte im Bayerischen Wald geschrieben hat, nicht die zuverlässigsten: „Arber I“ und „Osser I“ des Lam – Kötztinger Abschnitts mussten immer wieder zur Reparatur. Wenn alles glatt lief, brauchte der Zug 85 Minuten nur von Cham nach Kötzting. Fast 30 Minuten mehr also als heute für die ganze Strecke. Ein Lokomotivführer verdiente damals rund 1.200 Reichsmark im Jahr – ungefähr so viel wie 1970 ein Lokomotivführer im Monat. Ein Stationsdiener erhielt 900 Mark Jahresgehalt für ungefähr 63 bis 94 Wochenstunden. Je niedriger der Dienstgrad, desto mehr Stunden.

„Beerenstutzen“: Ein eigenes Gleis für Beerenzüge

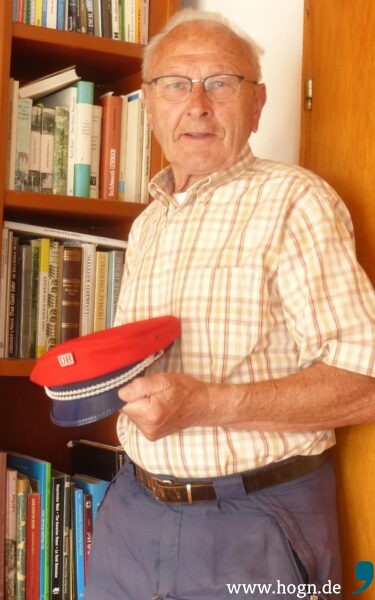

Von so langen Arbeitszeiten blieb der Miltacher Erwin Vogl bereits verschont, als er in den 1960er Jahren als 20-Jähriger bei der Bahn anfing. Nach seiner Ausbildung und Fortbildung zum mittleren Dienst war er viele Jahre als Bahnbeamter an den Bahnhöfen in Miltach und Blaibach eingesetzt. Heute, mit 82 Jahren, kann sich noch gut an die mehr als 300 Meter langen Güterzüge erinnern. Auch daran, „dass Vieh jeden Freitag von Miltach aus in den Stuttgarter Raum verschickt wurde“. Und „dass im Sommer von Kötzting aus jeden Tag zwei bis drei Waggons voll beladen mit Heidelbeeren abgingen“.

Erwin Vogl hält eine alte rote Mütze eines Aufsichtsbeamten in der Hand. Der Aufsichtsbeamte war Chef auf dem Bahnsteig und musste vor allem kontrollieren, ob der Zug abfahrbereit ist. Die rote Mütze diente dazu, ihn von den anderen Eisenbahnern zu unterscheiden. Foto: Erwin Vogl

In Cham war, so Vogl, ein eigenes Gleis für die Beerenzüge reserviert, das die Eisenbahner deshalb „Beerenstutzen“ nannten. Auch andere Waldfrüchte und Pilze wurden verladen und in größere Städte verschickt. Im Spätherbst war es Tannenreisig, das die heimische Bevölkerung sammelte und das unter anderem in Läden bis in Berlin als Schaufensterdekoration Verwendung fand. Auf diese Weise hatten auch die ärmeren Bevölkerungsschichten eine Einnahmequelle.

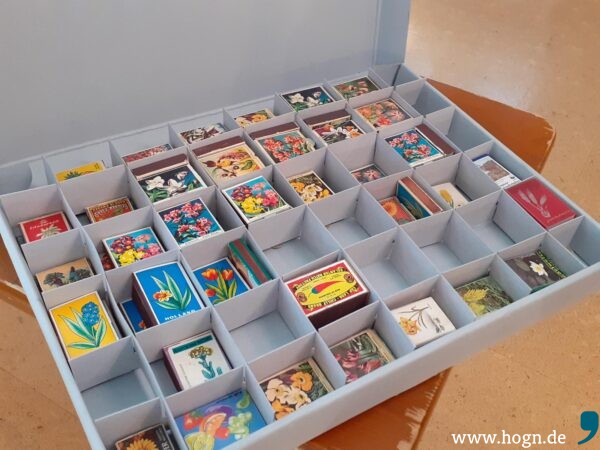

Zündhölzer in die ganze Welt

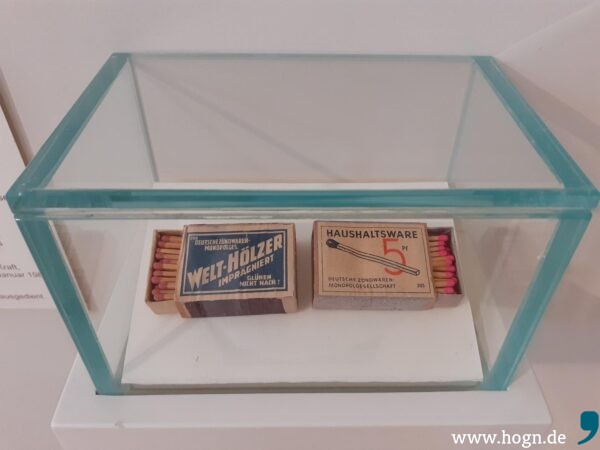

In Grafenwiesen hatte sich unterdessen ab den 1930er Jahren eine der größten deutschen Zündholzfabriken entwickelt. Bis 1985, bis das deutsche Zündwarenmonopol gefallen war und billigeres Zündholz aus dem Ausland den Markt überschwemmte, verließen zuletzt rund 20 Millionen Zündhölzer bzw. 500.000 Schachteln täglich das Allemann-Werk. Auf das Fabrikgelände zweigte sogar ein eigenes Gleis ab.

Vom Fenster des Zündholzmuseums aus, das sich im ehemaligen Lehrerwohnhaus in Grafenwiesen mit allem rund um Zündhölzer und Zündholzschachteln beschäftigt, kann man noch den Fabrikturm des ehemaligen Allemann-Werkes sehen. Heute werden dort Türen und Tore für landwirtschaftliche Betriebe hergestellt.

Holzspielwaren bis nach Frankreich

Ab den 1970er Jahren kam allmählich der Rückbau der Strecke, was die Größe der Bahnhöfe und die Anzahl von Personal und Gleisen betrifft, bedauert Vogl. So gab es zu Spitzenzeiten in Miltach sieben Gleise, darunter eines direkt neben der Holzspielwarenfabrik Nemmer.

„Allemann“ produzierte für das deutsche Zündwarenmonopol die beiden Marken „Welthölzer“ und „Haushaltsware“. Eine Schachtel „Welthölzer“ beinhaltete 40 und eine Schachtel „Haushaltsware“ 50 Streichhölzer. Foto: Dr. Anna-Maria Diller

Früher sei das Holz aus der Region mit dem Zug zur Fabrik geliefert worden, und umgekehrt habe die Fabrik ihre Spielwaren mit dem Zug bis nach Frankreich und weltweit ausgeliefert, erzählt der heutige Geschäftsführer Georg Nemmer und ergänzt: „Obwohl es sich um einen kleinen Familienbetrieb handelt, war Spielzeug aus dem Bayerischen Wald schon damals sehr gefragt.“ Bei der Standortentscheidung des 1952 gegründeten Unternehmens habe freilich der Bahnanschluss eine Rolle gespielt.

Vom 1. Juni 1905 bis 28. September 1984 gab es von Miltach aus sogar noch eine Verbindung nach Straubing, genauso wie es eine Stichbahn von Blaibach nach Viechtach gab, die aber ebenfalls mangels Fahrgästen eingestellt wurde. Durch die Automobilisierung verlor der Schienenverkehr an Attraktivität.

„Einer der größten Nebenbahnhöfe Bayerns“

Außer dem Personenverkehr wurde bis 1995 auch der gesamte Güterverkehr in den noch bestehenden Richtungen aufgegeben, nachdem mit dem Siegeszug des LKWs der Transport von der Schiene auf die Straße verlagert worden war. Damit endete auch die Zeit der Hauptdienststelle Miltach mit ihrem Bahnhofsgebäude, „einem der größten Nebenbahnhöfe Bayerns“, wie Vogl zu berichten weiß. Im Dezember 1993 habe er darin die letzte Fahrkarte verkauft.

In solchen Kartons werden die historischen Zündholzschachteln im Museumsdepot aufbewahrt. Foto: Dr. Anna-Maria Diller

Als Glücksfall sieht Vogl daher, dass die benachbarte Waffelfabrik Otto Beier 2014 das verwaiste Gebäude gekauft, behutsam saniert und 2017 ein beliebtes Café mit angegliedertem Fabrikverkauf daraus gemacht hat. „Heuer feiern wir unser 90-jähriges Firmenjubiläum“, zeigen sich die beiden Firmenchefs und Cousins Markus und Alexander Beier als dritte Generation stolz. Der gelernte Zuckerbäcker Otto Beier hatte in erster Generation den Grundstock dafür gelegt, zunächst im Sudetenland und schließlich in Miltach, wohin später der Brennstoff für die Öfen mit der Bahn gebracht wurde. Heute gelte der Betrieb europaweit als einer der größten Hersteller von Waffelblättern sowie Schaum- und Cremewaffeln, freut sich Markus Beier.

Aufschwung für Tourismus

Seit einiger Zeit verzeichnet Vogl, der in Miltach nicht nur gegenüber vom Bahnhof wohnt, sondern seit 50 Jahren auch jeden Zeitungsartikel über die Bahnstrecke sammelt und in seiner Freizeit dazu Beiträge für die Kötztinger Zeitung verfasst, wieder einen Boom bei den Fahrgastzahlen. „Der Aufschwung ist gekommen durch das Bayern-, Wochenend- und 9-Euro-Ticket und durch das verbesserte Fahrplanangebot.“

In der früheren Wartehalle des 1919 aus Platzmangel errichteten dritten Miltacher Stationsgebäudes befindet sich heute die Kuchentheke des Waffel-Cafés. Foto: Dr. Anna-Maria Diller

Nun seien wieder mehr Ausflügler unterwegs, die ab den 1950er Jahren als Sommerfrischler häufig die Bahn nutzten. Vogl hat noch bildlich vor Augen, wie in der Anfangszeit die Urlauber von den Zimmervermietern mit Handwägelchen zum Gepäcktransport von den Bahnhöfen abgeholt wurden. 1986 wurde Kötzting als Luftkurort und 1995 als Kneippkurort anerkannt und 2005 zum Bad erhoben. Der Weiße Regen, der zwischen Bad Kötzting und Blaibach zusammen mit dem Schwarzen Regen als Regen nach Cham weiterfließt, leistete ein Übriges für das Erholungsgebiet.

Eine Bahn zu haben ist besser, als keine zu haben

Bevor die Bahn kam, wurde auf genanntem Fluss das Holz zum Teil bis nach Regensburg getriftet, was aber jahreszeitenabhängig war und oftmals mit Holzschäden einherging, wie Emma Mages in ihrer Dissertation zum Bahnbau jener Gegend erforscht hat. Je eher Orte an das Bahnnetz angeschlossen wurden, desto eher waren sie konkurrenzfähig, resümiert Mages.

Der moderne maisgelbe Triebwagen der Oberpfalzbahn verkehrt alle ein bis zwei Stunden zwischen Cham und Lam. Foto: Dr. Anna-Maria Diller

Für die Lamer Glashütten, die den Bahnanschluss maßgeblich unterstützt hatten, ging der Schuss allerdings nach hinten los, resümiert Zeitler: Für sie bedeutete der neu hinzugewonnene Absatzmarkt der Holzlieferanten eine enorme Preissteigerung des einst so günstigen Heizmaterials. Folglich waren sie gezwungen, auf Kohle umzusteigen und deren Bezugsquellen in Richtung Böhmen hinterherzuziehen.

Alles begann vor über 130 Jahren…

Trotzdem war der damalige Hilferuf der Kötztinger Bürger für die allermeisten Bahnanrainer folgerichtig. Immerhin galt und gilt: Eine Bahn zu haben ist besser, als keine Bahn zu haben. Die Strecke entlang des Regen und Weißen Regen, die am 1. August 2023 130 Jahre alt geworden ist, beweist es.

Dr. Anna-Maria Diller

(in Zusammenarbeit mit dem Magazin „Schöner Bayerischer Wald„)