Hörmannsberg/Bayerischer Wald. Pia Gerber und Jürgen Wölfl (alias Russ Wolf) leben nicht in der Natur, sondern vor allem mit ihr. Ihre Heimat in Hörmannsberg (Stadtgebiet Grafenau), genauer gesagt im „Wolfenhaus“, darf als WG mit Tieren und Pflanzen verstanden werden. Ihre Idee vom Leben im Einklang mit der Natur will das Paar nun auch für die Allgemeinheit zugänglich machen – sie haben deshalb das Open-Source-Projekt „Regional konstruktives Lebensmodell“ (RKL) ins Leben gerufen. Was genau darunter zu verstehen ist und wie das Ganze initiiert werden soll, erklären Pia Gerber und Russ Wolf im Gespräch mit dem Onlinemagazin „da Hog’n“.

Pia Gerber und Jürgen Wölfl leben im „Wolfenhaus“ in Hörmannsberg bei Grafenau, einer WG mit Tieren und Pflanzen.

Pia, Jürgen: Was genau versteht man unter dem Open-Source-Projekt „Regional konstruktives Lebensmodell“, kurz: RKL, das ihr ins Leben gerufen habt?

Das RKL ist ein Projekt für ein nachhaltiges Leben im Einklang des Menschen mit der Natur. Es kann durch Eigeninitiative von Gruppen, Vereinen, Gemeinden oder Landkreisen ins Leben gerufen werden und sich weitestgehend unabhängig von Staat und dem bestehenden Wirtschaftssystem betreiben lassen. Das Projekt besteht aus mehreren Modulen, die ineinander greifen und sich zu einem Gesamtprojekt formen, welches den Menschen ein gesundes, lebenswertes und unabhängiges Leben ermöglichen soll.

Warum ist es Eurer Meinung nach an der Zeit, eine solch alternative Lebensart anzubieten?

Unser kapitalistisches Geld- und Wirtschaftssystem braucht unendliches Wirtschaftswachstum, um zu funktionieren. Schon jetzt verbraucht die Menschheit rechnerisch die Ressourcen von 1,6 Erden und im Jahr 2050 sogar schon von dreien. Es ist also darauf ausgelegt, alles zu maximieren und maximal auszubeuten. Alles muss sich diesem Wahnsinn unterordnen – Menschen, Tiere und Pflanzen. Deshalb haben viele Menschen für sich die leidvolle Erfahrung gemacht, dass sie durch Wahlen, Demonstrationen und Petitionen daran nicht spürbar etwas ändern können.

Die Wachstumsfalle mit all ihren negativen Folgen

Dieser Wachstumszwang bringt also viele Nachteile mit sich. Einer davon ist die Versiegelung der Landschaft. Allein in Bayern werden jeden Tag durchschnittlich elf Hektar Land versiegelt bzw. bebaut. Wir, im Bayerischen Wald, blieben bisher davon noch einigermaßen verschont – und es sollte uns allen ein lohnendes Ziel sein, unsere Natur zu erhalten. Diese Tatsachen führten uns dazu, darüber nachzudenken, was wir als einfache Bürger zur Änderung beitragen könnten.

Was genau wollt Ihr mit diesem Lebensmodell erreichen?

Der Bayerische Wald, der deutschlandweit eine der schönsten Landschaften bietet – mit Wäldern, Bächen, vielfältiger Flora und Fauna sowie einem einzigartigen Nationalpark – sollte so erhalten bleiben, wie er ist und auch unseren Nachfolgern noch eine lebenswerte Grundlage bieten. Der Bayerwald ist schon immer dünn besiedelt und ärmlicher gewesen als etwa Gebiete in Oberbayern. Das liegt auch daran, dass er lange Zeit Grenzgebiet zum Eisernen Vorhang war. Es ist nur allzu verständlich, dass man dieses Manko beseitigen möchte. Sehr verführerisch scheint dabei die Industrialisierung zu sein. Aber genau damit gerät man in die bereits erwähnte Wachstumsfalle – mit all ihren negativen Folgen.

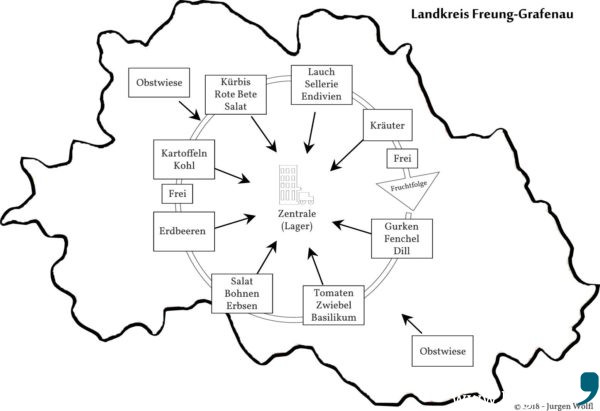

Ein wichtiger Bestandteil des RKL: Die Zentrale Anlaufstelle (ZA) – hier bildlich erklärt. (Klicken zum Vergrößern)

Natur-Tourismus statt Industrie – das erscheint uns ein probates Mittel zu sein, um die bisherigen Nachteile in Vorteile umzuwandeln. Was für den Bayerwald-Tourismus von größtem Vorteil sein wird – und sonst so nirgends in Deutschland zu finden ist -, ist seine Unberührtheit und eine sagenhafte Natur. An diesem Punkt knüpft das Projekt RKL an. Die Einwohner sollen in das Vorhaben eingebunden werden und mithelfen, den Tourismus zu stärken und auszubauen. Zudem bietet es der jungen Bevölkerung eine Chance sich selbst zu verwirklichen, ohne in größere Ballungsgebiete abwandern zu müssen.

Welche detaillierten Inhalte hat das Open-Source-Projekt?

Grundvoraussetzung zum Erreichen dieser Ziele ist eine zentrale Anlaufstelle, kurz: ZA, die das Vorhaben koordiniert und verwaltet. Da die Organisation der Projekte am Ende sehr umfangreich sein wird, ist es sicher sinnvoll, dies mit einem Verein oder einer Genossenschaft mit Festangestellten durchzuführen.

Einen wesentlichen Bestandteil des RKL bilden die Landbörsen und die solidarischen Gärten. Die Idee dazu kam uns, als wir im Bekanntenkreis immer wieder hörten, dass es viele kleinere bis mittlere Grundstücke gibt, die die Besitzer aus Zeitmangel oder aus anderen Gründen selber nicht bewirtschaften können und diese gerne abgeben oder verpachten würden.

Das Konzept der Landbörse und der solidarischen Gärten

Solche Grundstücke könnten in einer Art Landbörse zusammengefasst werden, die dann für die solidarischen Gärten genutzt werden könnte. Die Grundstücksbesitzer melden dafür einfach ihre Grundstücke über die Homepage bei der ZA an. Natürlich sollten vorher Bedingungen wie ein Pachtvertrag mit Mindestlaufzeit usw. festgelegt werden, um eine gewisse Planungssicherheit gewährleisten zu können. Die Betreuung und Bearbeitung der Gärten erfolgt durch eine Fachkraft und die Zuhilfenahme von Langzeitarbeitslosen in Zusammenarbeit mit geeigneten Einrichtungen, wie z.B. dem im Landkreis Freyung-Grafenau ansässigen Verein CFJ Chance für Jeden Freyung-Grafenau e.V. Die zentrale Anlaufstelle ZA sollte sich am besten an einem Hof mit Lagerungs- und Abholmöglichkeiten befinden. Noch besser wäre es, wenn zugleich ein Hofladen betrieben werden könnte.

Nachdem ein Grundstock an Grundstücken vorhanden ist, wird ein sogenannter Solidarische-Gärten-Plan aufgestellt. Dabei sind folgende Punkte von Belang:

- Ökologischer Anbau mit Einhaltung der Fruchtfolge oder auf Permakulturbasis von Gemüse und Kräutern

- keine genmanipulierten Pflanzen oder Samen, sondern Anbau von einheimischen Pflanzen sowie Arten, die für unsere Region ausgelegt sind

- preislich gestaffelte Kundenpakete (Anteile) mit Wunschgemüse

- Kooperation mit ökologisch arbeitenden Bauern, z.B. Bewirtschaftung größerer Felder (Kartoffeln etc.)

- Koordinierung der Abholung: Wann kann der Kunde sein Paket abholen oder evtl. mitgebracht bekommen?

- Überschüssiges Gemüse über den Hofladen oder an andere Märkte oder Läden verkaufen

- Belieferung und Verkauf an den Restaurantverbund

Natürlich eignen sich auch vorhandene Landwirtschaften und Gartenbaubetriebe, die sich umorientieren wollen und ein Teil von diesem Vorhaben werden möchten. Diese Landwirte und Gärtner könnte man – so wie bei den SoLaWi’s üblich – mit einem Festgehalt bezahlen. Der Vorteil liegt dabei für beide Seiten auf der Hand: Der Landwirt wäre subventionsunabhängig und sicher in der Planung. Die Gemeinschaft profitiert von den bereits vorhandenen Ressourcen (Maschinen und Knowhow) des Landwirtes bzw. Gärtners.

„Der umgekehrte Weg soll wieder normal werden“

Welche weiteren Punkte beinhaltet das RKL?

Etwa die solidarische Tierhaltung: Ähnlich wie bei den solidarischen Gärten wäre es sinnvoll, bereits bestehende Betriebe für die solidarische Tierhaltung zu gewinnen, da der Aufwand zur betrieblichen Umgestaltung hin zu einer artgerechten Tierhaltung nicht so hoch sein sollte. Artgerechte Tierhaltung ist eine möglichst nahe an die natürliche Lebensweise angelehnte Haltung. Die Tiere sollen sich im Freien bewegen und ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben können. Auch die Fütterung soll so naturnah (pestizid- und gentechnikfrei) erfolgen wie nur möglich. Die tierärztliche Behandlung sollte, wenn irgend möglich, ohne Antibiotika und andere unnatürliche pharmazeutische Mittel stattfinden. Dafür gibt es genügend alternative Heilmethoden.

Für die Fleischproduktion ist eine stressfreie Schlachtung anzustreben – am besten wäre eine Hofschlachtung vor Ort. Lange Transportwege sind zu vermeiden. Für die weitere Verarbeitung, wie z.B. Wurstwaren, ist der ökologische Weg beizubehalten. Insbesondere industrielle Zusätze (Pökelsalz etc.) sind dabei tabu.

Die Haltung von Tieren und der Anbau von Pflanzen sollen sich nicht ausschließen, sondern vielmehr ergänzen. (Klicken zum Vergrößern)

Eng verbunden damit ist der Tier- und Pflanzenkreislauf. Die Gärten und die Tierhaltung lassen sich gut verbinden und bilden einen natürlichen Kreislauf. Alles wird genutzt. Die Tiere bearbeiten die Böden und geben mit ihren Ausscheidungen Dünger ab. Die Pflanzen liefern im Gegenzug das Futter für die Tiere.

Ein interessanter, wenn auch kein gänzlich unbekannter Ansatz.

Eine wichtig Rolle spielt ein Regionalverbund von Restaurants und Hotels. Das Kernstück und Aushängeschild für den regionalen Tourismus stellt der Regionalverbund dar. Ein Verbund aus Gasthäusern, Restaurants und Hotels, die die erzeugten Produkte aus den solidarischen Gärten und der solidarischen Tierhaltung anbieten.

Die soeben vorgestellten Module ergeben das Gesamtprojekt RKL. Damit sich eine Rentabilität für die RKL und deren Betreiber einstellt, wäre es sinnvoll, die entstandenen Produkte veredelt anzubieten – also weiterverarbeitetes Fleisch und Gemüse. Bei Obst und Gemüse können dies Marmelade, Pesto oder Eingelegtes in Glas sein. Beim Fleisch kann das Wurst, Geräuchertes usw. sein. Dieses Prinzip maximiert den Gewinn, der zu erwarten wäre, würde man nur die Ursprungsprodukte verkaufen.

Der umgekehrte Weg sollte wieder normal werden. Nur was nicht „bio“ ist, wird auch gekennzeichnet. Keine Grenzwerte für Gifteinsatz. Vertrauen in die Produkte soll durch Transparenz und Offenheit erwachsen und der Kunde soll wissen, wo sein Fleisch und sein Gemüse, das er gerade isst, herkommen.

Der Bayerische Wald steht vor einer Grundsatzentscheidung

Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal für die Region und könnte so auch gut vermarktet werden. Nebenbei zieht es die Gäste an, die den Wert solcher Produkte zu schätzen wissen und bereit sind, für gutes, regionales Essen einen etwas höheren Preis zu zahlen.

Solidarische Gärten und Tierhaltung, Tief- und Pflanzenkreislauf, Regionalverband – das alles hört sich gut an. Doch: Wie schwierig wird es sein, dies alles auch in die Tat umzusetzen?

Dass solche Projekte funktionieren können, zeigen die bestehenden SoLaWi’s. Das RKL ist in der Grundstruktur ähnlich aufgebaut, nur in weit größerem Umfang. Deswegen könnten wir uns gut vorstellen, dass es ein Verein oder eine Gemeinschaft mit Gleichgesinnten durchführen kann. Denkbar wäre es auch als Unternehmensmodell, allerdings erscheint dies wegen des Umfanges und der langen Vorlaufzeit nicht ideal. Ob eine Kombination von Verein und Firma möglich wäre, müsste erst erörtert werden…

Will man weiterhin dem Wachstum hinterher laufen und letztendlich unser aller Zukunft aufs Spiel setzen? Oder will man sich besinnen und wieder im Einklang mit der Natur leben? Foto: Hog’n-Archiv

Glaubt Ihr, dass der Bayerische Wald bereit ist für eine derartige Idee?

Unsere Gesellschaft und vor allem der Bayerische Wald stehen vor einer Grundsatzentscheidung: Will man weiterhin dem Wachstum hinterher laufen und letztendlich unser aller Zukunft aufs Spiel setzen? Oder will man sich besinnen und wieder im Einklang mit der Natur leben? Es sollte nicht vergessen werden, dass durch den Zins und Zinseszins in unserem Geldsystem die Wirtschaft exponentiell wachsen müsste, um mit der Geldvermehrung Schritt halten zu können. Das ist aber nicht möglich und führt irgendwann unweigerlich zum Kollaps.

Wir treffen mittlerweile viele Menschen, die auch diese gesellschaftlichen und strukturellen Probleme so sehen und gerne etwas dagegen tun möchten. Es fehlte dafür aber bisher an Ideen und Möglichkeiten. Die Bereitschaft etwas zu ändern, ist auf jeden Fall vorhanden. Wir hoffen, dass wir mit dem RKL-Open-Source-Projekt eine Steilvorlage dafür liefern, dass eine Wende gelingen kann.

Kommen öffentliche Fördermittel in Frage?

Wie werden die ersten konkreten Schritte aussehen?

Je nachdem von welcher Basis aus – als Firma, Verein, Gemeinschaft oder Genossenschaft – ein solches Projekt gestartet werden soll, ergeben sich verschiedene Anfangspunkte. In jedem Falle ist es sinnvoll, die Bevölkerung von Anfang an mit einzubeziehen. Öffentliche Veranstaltungen zur Vorstellung des Projektes tragen zur Akzeptanz des Vorhabens bei. Wenn es sich anbietet, können Fördermöglichkeiten durch Länder, Bund oder EU in Betracht gezogen werden.

Wir hoffen, dass wir mit unseren Überlegungen und Ideen einen Anstoß geben können und würden uns über Rückmeldungen oder eine Zusammenarbeit sehr freuen! Gerne per Mail an die info@wolfenhaus.de oder telefonisch unter der Nummer 08552/9756834.

Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dem Projekt einen erfolgreichen Verlauf.

Interview: Helmut Weigerstorfer