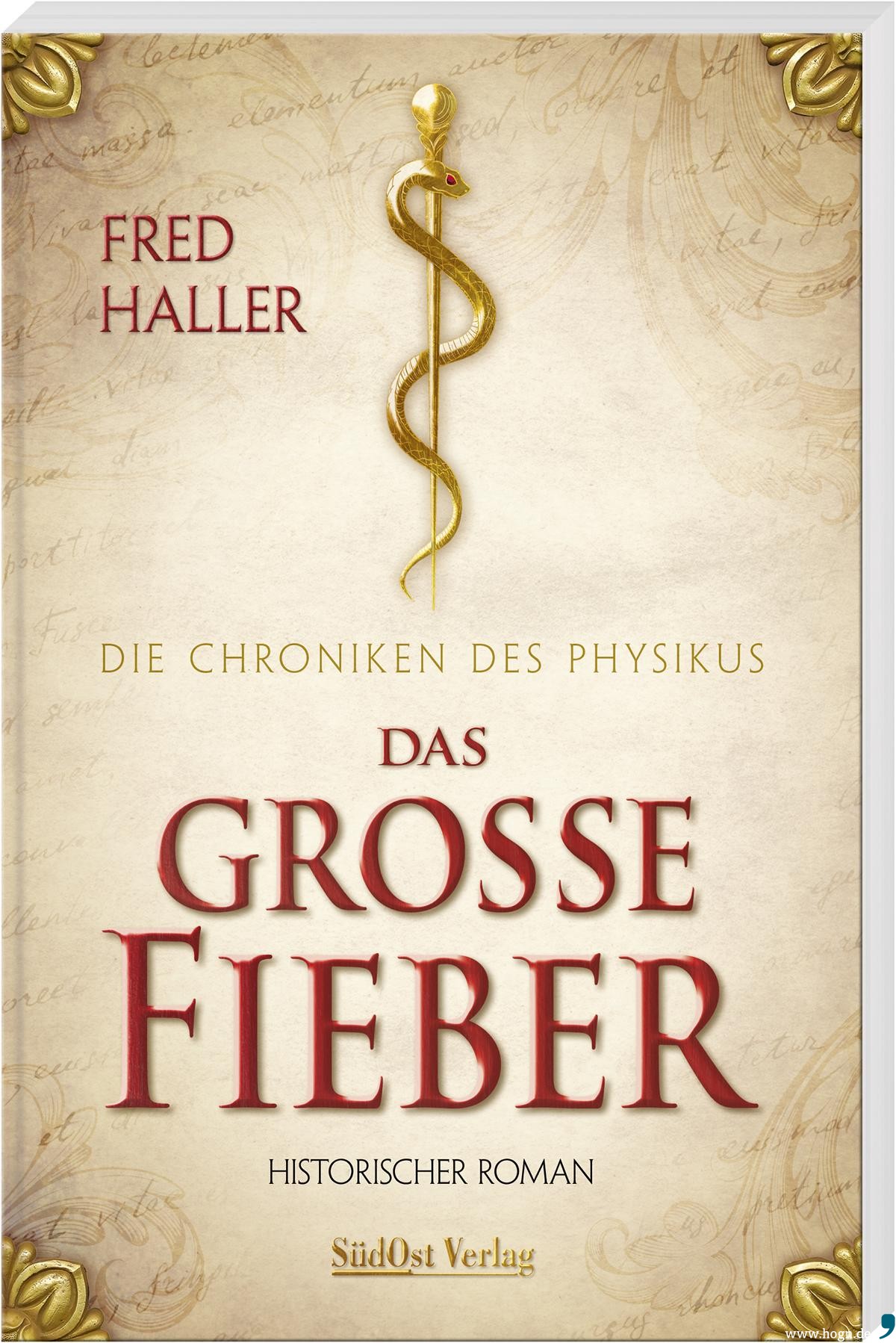

Es ist eine erstaunliche Geschichte: Fred Hallers aktuelles Buch „Die Chroniken des Physikus – das große Fieber“ ist eigentlich ein historischer Roman. Er spielt im Jahr 1649, vor mehr als 350 Jahren also. Gleichzeitig ist er jedoch an Aktualität schwer zu toppen.

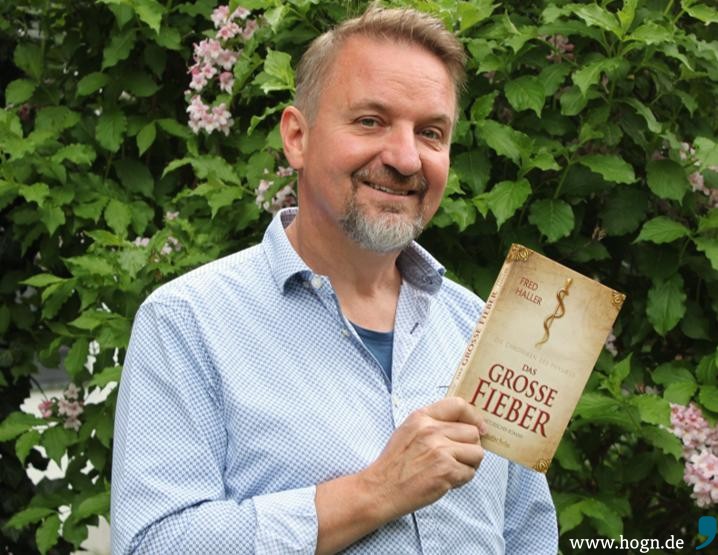

„Ich verliere mich selbst gern in historischem Lesestoff“, sagt der in Eggenfelden lebende Autor Fred Haller. Foto: Katrin Drton

Mitte des 17. Jahrhunderts wird Salzburg von der Pest heimgesucht. Ärzte und Bader haben dem „großen Fieber“ wenig bis nichts entgegenzusetzen. Vor Landesgrenzen oder Stadttoren macht die grausame Krankheit keinen Halt. Vor diesem düsteren Hintergrund zeichnet Fred Haller in seinem Buch ein Menschenbild, das auch in der Moderne nicht unbekannt ist. Und in unserer Gesellschaft jüngst bittere Realität wurde.

Die Angst, sich bei Erkrankten anzustecken

Er beschreibt Charaktere, die sich empfindlich gegen vermeintlich ansteckende Individuen wehren, gleichzeitig aber wenig zimperlich sind, wenn sie selbst zur Gefahr für andere werden können. Hauptfigur Simon zeigt in dem Roman ebensolche Züge. Aus Salzburg stammend, reist er nach Simbach bei Landau. Den jungen Arzt treibt weniger die Fürsorge für seine Mitmenschen an, als die Angst, sich bei Erkrankten anzustecken. Als er am Eingang zu dem kleinen Ort vor der damaligen Variante eines Lockdowns steht – dem heruntergelassenen Schlagbaum –, hat er keine Skrupel, sich als Justiziar auszugeben, um aufgrund seines Status‘ Einlass zu erhalten. Dass er dadurch auch zur Gefahr für die noch gesunden Bewohner des Ortes werden könnte, bedenkt er nicht.

Auch eine weitere Personengruppe aus Hallers Werk kommt einem bekannt vor: die „Unternehmer“ des alten Simbach. Wegen der notwendigen Schließung ihrer Tanzlokale und Gastronomien geraten sie in Existenzängste und drücken diese auch aus. Ein Geschick, für das man als Leser durchaus Mitgefühl empfindet – was einem wiederum nicht bei allen Protagonisten gelingt: Die Kirchenvertreter etwa haben nichts anderes zu tun, als dem Volk die Schuld an der Misere zu geben. Man solle es als Strafe Gottes betrachten, der man mit persönlichen Opfern und bußfertiger Gesinnung entgegenzutreten hätte.

Eine emotionale Geschichte voller Wendungen

Vor den Hintergrund dieser realistischen Verstrickungen setzt Haller nun eine Geschichte, die sich tief ins Zwischenmenschliche hinein wagt. Die beiden Physikusse, Vater und Sohn, haben mitten in der Krise einen Abnabelungsprozess zu bewältigen. Der Vater hätte in Salzburg gerne die Pest Seite an Seite mit seinem Sprössling Simon bekämpft. Als dieser jedoch seinen Wunsch äußert nach Regensburg zu reisen, um dort weiter an der Seuche zu forschen, macht dies seinem Lehrmeister und Mentor schwer zu schaffen.

Dass Simon eigentlich vor der Pest fliehen möchte, lässt er dabei unerwähnt. Er reist ab und kommt auf halbem Wege in Simbach unter. Dort erkennt er schließlich seine Pflicht, seiner Ausbildung gemäß die Bevölkerung zu unterstützen und beginnt wieder zu praktizieren. Ein Entschluss, der Vater und Sohn im Geiste versöhnt.

Dass Simon eigentlich vor der Pest fliehen möchte, lässt er dabei unerwähnt. Er reist ab und kommt auf halbem Wege in Simbach unter. Dort erkennt er schließlich seine Pflicht, seiner Ausbildung gemäß die Bevölkerung zu unterstützen und beginnt wieder zu praktizieren. Ein Entschluss, der Vater und Sohn im Geiste versöhnt.

Oder gar die Liebe des vornehmen Simon zur Wirtstochter Magdalin – eine Innigkeit, die gleich von mehreren Seiten in Kritik steht und doch gegen alle Konventionen aufbegehrt. Als sie hart auf die Probe gestellt wird, ist der Ausgang zunächst unklar.

Liebe, Verrat, Familie. Überraschende Wendungen und ungeahnte Aktualität. Fred Haller hat seine 173 Seiten mit viel Akribie und schriftstellerischem Handwerk zu einem Zeitzeugnis vergangener Tage gemacht, das den Leser zum Nachdenken anregt. Nach seinen Werken „Matzeder“ und „Saumatz“ ist dies der dritte historische Roman des Autors.

Andreas Reichelt

Fred Haller: „Die Chroniken des Physikus – das große Fieber„, SüdOst-Verlag, 176 Seiten, Preis: 14,90 Euro, ISBN: 978-3-95587-766-8

Fred Haller und die Sehnsucht nach dem wahren Leben

Fred Haller, 53 Jahre alt, hat zwei Kinder und zwei Ehefrauen – „natürlich nacheinander, worüber ich meinen Frieden geschlossen habe, denn ich meine, wir sind alle zusammen recht glücklich“. Ursprünglich stammt er aus Etzenhausen, ein kleiner Weiler im Raum Dingolfing. Die Nähe zum großen Automobilwerk hat ihn in eine technische Berufslaufbahn geführt. Seit vielen Jahren arbeitet er als Qualitätsspezialist, weshalb er sich nicht gern mit halben Sachen zufrieden gibt. „An meinen Texten zum Beispiel feile ich lange“, gibt er offen zu.

Eine eigene Familie gründete er in jenem Simbach bei Landau, wo viele Geschichten seiner Romane entspringen. Seit acht Jahren lebt er nun aber in Eggenfelden, wo er sich sehr wohl fühlt. „Ich liebe die Rott, gehe hier gerne spazieren und sitze ab und an mit einer Angel an ihren Böschungen.“ Im Interview mit dem Onlinemagazin da Hog’n berichtet der Autor unter anderem davon, was ihn zu seinem neuen Buch inspiriert hat und woran er gerade arbeitet.

Fred: Warum schreibst Du historische Romane?

Ich kann das nicht genau festmachen. Es ist eine Neigung. Kann es daran liegen, dass die alte Zeit in den Vorstellungen der Menschen meistens eine „gute“ alte Zeit war? Nein, ich glaube nicht. Historische Romane erzählen oft vom Tod, vom Kampf um Liebe oder für die gute Sache. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach dem einfachen, dem wahren Leben. Wir sind heute so gehetzt, so ausgefüllt und neben dem Alltag gibt es zwar jede Menge Entertainment, aber keine Zeit für Heldentaten und Abenteuer. Und es macht ungeheuren Spaß, Geheimnisse vergangener Jahrhunderte zu recherchieren. Als Romanschreiber darf meine eigene Phantasie die Lücken füllen, den Stoff beflügeln und weiterspinnen. Ich verliere mich selbst gern in historischem Lesestoff.

„Gerade der Bader hat mein Interesse besonders geweckt“

Wie kamst Du auf den Stoff zu dem Werk „Das große Fieber“?

Nach wie vor schöpfe ich aus einer alten Orts-Chronik über Simbach. Es heißt dort, dass zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, am Pfingstmontag des Jahres 1648, die Schweden einfielen, die Häuser plünderten und das Badhaus verwüsteten. Der große Wasserkessel wurde herausgerissen. Als im selben Jahr endlich der Frieden geschlossen wurde, brach in Simbach die Pest aus. Gerade der Bader hat mein Interesse besonders geweckt. Bader betrieben bis in die Neuzeit öffentliche Badstuben, schnitten Haare und verdingten sich als Wundärzte, zogen Zähne, ließen zur Ader und setzten Schröpfgläser. Sie waren die Mediziner auf dem Land.

„Ich wollte in meinem Roman die Leser in die Badgewölbe mitnehmen“, sagt Fred Haller. Foto: Katrin Drton

Ich wollte in meinem Roman die Leser in die Badgewölbe mitnehmen, ihnen zeigen wie man vor hunderten von Jahren praktiziert und Epidemien wie der Pest entgegengetreten ist. Dann ist da ein junger Physikus, ein studierter Arzt, der aus Salzburg stammt und sich in Simbach einquartiert. Die beiden freunden sich an. Natürlich geht es auch um das Herz einer Frau, meiner Magdalin.

Damalige Behandlungsmethoden unterscheiden sich ja wesentlich von dem, was wir heute als ärztliche Therapiemethoden verstehen. Wie lief Deine Recherche dazu ab?

Erste Eindrücke eines Badhauses gewann ich im nahen Braunau. Dort sind die alten Gewölbe eines Badhauses mit interessanten Infotafeln zu besichtigen. Eine Recherchereise führte mich nach Wangen im Allgäu, wo ein historisches Badhaus komplett erhalten und eingerichtet ist. Dort können die Öfen sogar geheizt und der Badebetrieb für seltene Anlässe aufgenommen werden. Viele Instrumente und Gegenstände veranschaulichen die medizinische Arbeit des Baders.

Daneben habe ich viel einschlägige Literatur studiert. Unter anderem habe ich ein Lehrbuch erwerben können, das folgenden Titel trägt: „Medizinischer Unterricht, bey herumgehenden pestilenzialischen Seuchen und Krankheiten in unterschiedlichen Königreichen und Landen.“ Es ist 1711 erschienen und beschreibt die unterschiedlichsten Symptome, Diagnostiken und Behandlungsmethoden. Dazu eine Menge von Rezepturen für Salben, Mixturen für Pillen und Heiltees, aber auch Räuchermischungen und vieles mehr. Als ein geschätztes Wundermittel galt über Jahrtausende das Medikament Theriak. Es ist eine Mischung aus vielen Kräutern und Substanzen. Ein wesentlicher Bestandteil, der in jedem Fall seine Wirkung tat, war Opium. Ich beschreibe in meinem Buch eine Szene, wo Bader und Physikus ihr Theriak mischen. In der heutigen Zeit sind daraus – allerdings ohne Rauschmittel – die sogenannten „Schwedenkräuter“ entstanden.

„Natürlich muss es wieder einen Roman geben“

Woran arbeitest Du gerade?

Im Frühjahr 2021 wird es einen Beitrag in einer Anthologie geben. Der Arbeitstitel meiner Kurzgeschichte lautet: „Die Mühle an der Rott“. Es ist eine anrührende Erzählung über einen Müllerjungen.

Und natürlich muss es wieder einen Roman geben. Etwa 80 Seiten Rohtext existieren bereits. Es geht um einen jungen Forstmann, der zwangsrekrutiert und in die preußische Armee verschleppt wird. Er erlebt die Belagerung der Festung Kolberg in Hinterpommern. Nach Jahren kann er sich absetzen und versteckt sich lange Zeit als Einsiedler. Alles wird anders, als eine Frau in sein Leben tritt. Ich fürchte, dass dieses Buch aber nicht vor 2022 erscheinen kann – mal sehen.

Wir wünschen gutes Gelingen dafür – und alles Gute!

die Fragen stellte: Andreas Reichelt