Zwiesel. „Glas!“ sagst du etwas verächtlich, wenn dir da ein gewöhnliches Mundglas aus der Hand gefallen und zerschellt ist. „Glas!“ sagst du; denn dies Ding, das nun zersplittert vor dir liegt, hat nicht viel zu bedeuten. Für zehn Pfennige, vielleicht sogar für acht oder fünf, erhältst du ein neues Mundglas dieser gewöhnlichen Sorte. „Glas!“

„Mit einem roten Klümpchen daran zieht er es heraus, schwingt es und bläst dabei den Klumpen zu einer faustgroßen Blase.“ Symbolfoto: pixabay.com/ SuKaduna

Mit diesen Worten beginnt der Text von Oskar Döring, einem deutschen Kunsthistoriker, der zwischen 1858 und 1963 gelebt hatte. „Glas! Glas!“ lautet der Titel des von ihm verfassten Artikels über seinen „Besuch bei den Glasmacherleuten im Bayerischen Wald“, den da Hog’n im Folgenden wiedergibt. Er stammt aus der Halbmonatsschrift „Jugendlust“, herausgegeben vom Bayerischen Lehrerverein (Erscheinungsort: Nürnberg, Nr. 1/2, 1. und 16. Oktober 1933, 59. Jahrgang):

Von der Arbeit in der Glashütte

„Nun hast du da neulich bei deinem Onkel eine Schale gesehen, die war so fein wie eine aufgeschlossene Riesenblüte, und die hatte von den dünnen Rändern herein kunstvoll geschliffene Bögen, die sich wie Ranken schlossen und die ganze Schale umfaßten, als hätten sie die Schale zu halten, zu heben.

Zwischendurch aber, verflochten und wie hineingewachsen in die vielen Bögen, zogen bunte Farbenfäden, und alles floß ineinander in Schönheit und machte das Kunstwerk. So hast du das bei deinem Onkel gesehen, und ehrliche Freude hat dich beim Schauen überkommen. Verwundert, begeistert, ja hingerissen rufst du: „Glas! Glas!“

„Man ist im Nu begeistert von der Arbeit dieser Meister, ihre Gewandtheit und Sicherheit erfüllen uns mit grenzenlosem Staunen.“ Symbolfoto: pixabay.com/ campbellstogether

Aber nun denke: du hättest jetzt das gewöhnliche Mundglas zur Hand, und das stelltest du neben die herrliche Schale. Wie wäre das? Vielleicht wie Kiesel und Diamant, wie Messing und Gold. Und doch – und doch sage ich dir: Dein Mundglas hat so gut wie die Schale deines Onkels eines Menschen können, seine Kraft und Geschicklichkeit erfordert, und an der gleichen Stätte sind die beiden Gläser geschaffen worden. Und wie sie geschaffen wurden, davon lass dir erzählen.

Die Arbeit der Glashütte beginnt eigentlich weit droben in den Wäldern, wo die Äxte schlagen und die Sägen schnurren. Denn eine Glashütte braucht vor allem Holz. Hinter der Hütte, in dem überdachten Seitenraum, siehst du den gefräßigen Schlund und den Mann, der daran steht und den lieben Tag lang Scheit um Scheit in die Grube wirft. Da versteht man, warum die Glashütten in waldreichen Gegenden zu finden sind und früher die Hütten dem Wald förmlich nachgezogen sind. Sobald der Feuerschlund den zunächst erreichbaren Wald aufgefressen hatte, wurde die Hütte weiter hinein oder hinauf gebaut, je nachdem.

Fleißige Immen, die den Feuerkorb umschwärmen

Man baute sie darum auch nur für kürzere Zeit und errichtete keine festen Mauern. Heute ist das etwas anderes, seit man auch Torf und Kohlen zum Heizen nimmt. Heute baut man feste Häuser und hält sich damit in der Nähe der Eisenbahn und nennt die Bauten auch lieber Gals-„Fabriken“, obwohl damit ein bisschen Geschichten verleugnet wird.

In der Feuergrube werden die Brennstoffe verkohlt, „vergast“; denn nie würde das Holz selber die ungeheure Hitze zuweg bringen, die notwendig ist, um das Glas zum Schmelzen zu bringen. Durch einen Schacht wird das Gas in die Glashütte geleitet. Und nun sind wir schon mittendrin, sozusagen am Brennpunkt der Arbeit. Wir stehen am Schmelzofen. Er sieht beinahe aus wie ein Immenkorb. Aber ein gewaltig großer und heißer Korb ist das. Mächtige Flammen schlagen heraus, und durch die Öffnungen sieht man darin die Ziegel stehen. Darin brodelt der Glasbrei, geschmolzener Quarzsand. Was sonst noch darin ist, Pottasche usw., das merkt man sich kaum. Es wird einem auch nicht alles auf die Nase gebunden. Jede Arbeit hat ihre Geheimnisse, und die Glasmacher haben deren viele.

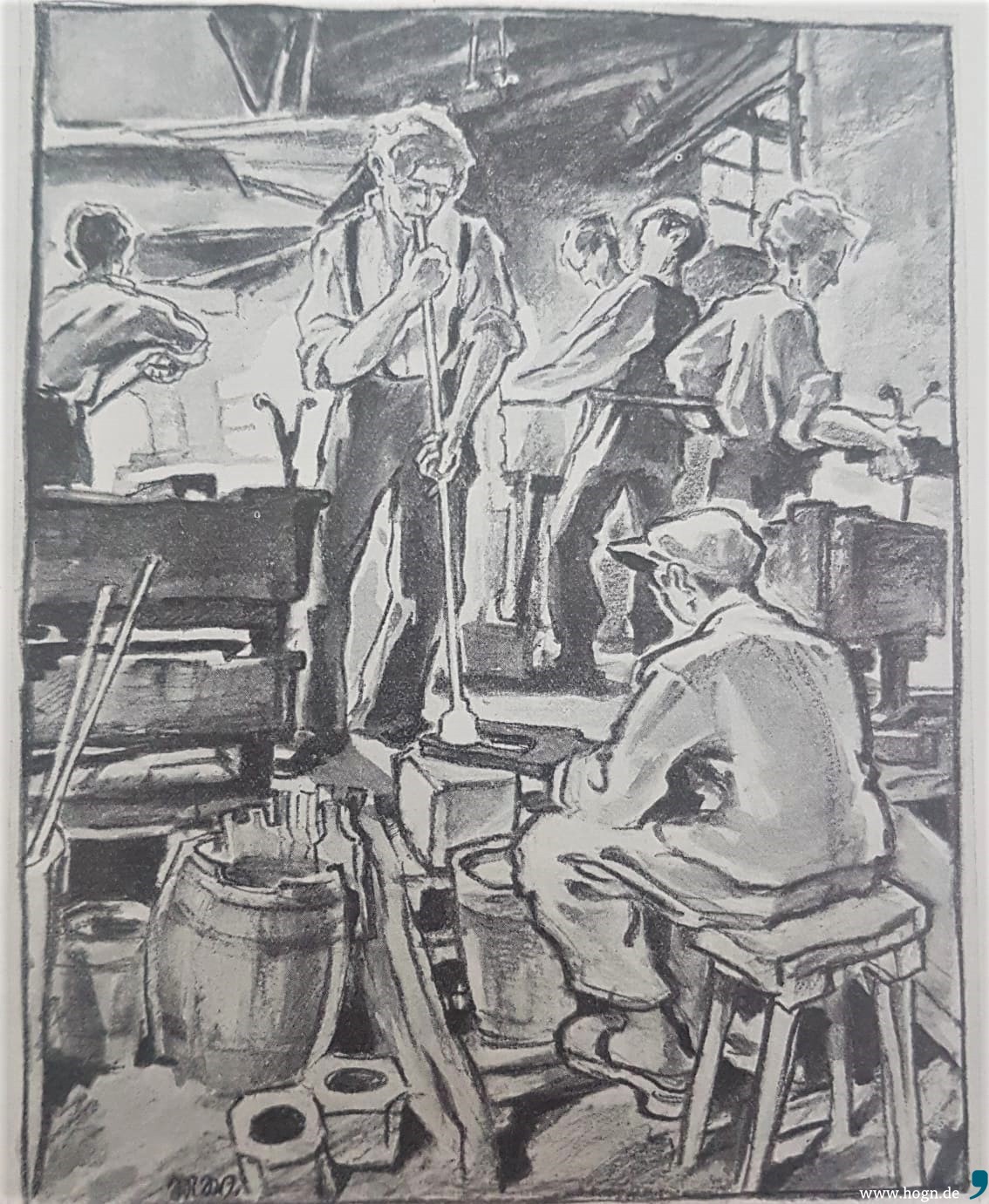

Aber was sich tief einprägt, das ist die Arbeit dieser fleißigen Immen, die den Feuerkorb umschwärmen. Da taucht einer sein Blasrohr in den Ofen. Mit einem roten Klümpchen daran zieht er es heraus, schwingt es und bläst dabei den Klumpen zu einer faustgroßen Blase. Und nun rasch das Formholz her, und ehe man sich’s versieht, hängt da ein wohlgeformter Glastrichter an dem Rohr. Es wird kaum etwas geredet bei der Arbeit, ein Deut, ein Blick nur, und schon ist da ein anderer, der pappt dem Trichter einen Stiel an, der Stiel wird unten zu einem Fuß gedrückt – also ein Weinglas. Das geht behend, das muss ja so gehen, damit die Arbeit vollendet ist, bis das Glas hart und kalt wird.

Ein Bub hat es jetzt vom Rohr geschnitten, hält es in der Zange und eilt zum Kühlofen. Der Kühlofen ist etwa wie ein Backofen. Lange Reihen fertiger Gläser stehen darin, erkalten langsam (sonst würden sie zerspringen) und werden schließlich herausgenommen, wenn keine Gefahr mehr besteht.

Gewandtheit und Sicherheit erfüllen uns mit grenzenlosem Staunen

Am Schmelzofen geht die Arbeit fort. Glas um Glas wird geblasen und gemodelt. Man müsste weinen, diese Eile allein brächte die Menschen zum Zerfließen. Aber man gewahrt nichts, nicht einmal die fürchterliche Hitze des Ofens vermag etwas gegen die Männer, deren Haut wie Leder zu sein scheint. Brave Schaffer sind diese Glasleute!

Ein Stück weiter drüben werden Flaschen geblasen. Eine Form aus Holz steht am Boden; in die hält der Bläser sein Rohr, und wenn das Holz aufgeklappt wird, liegt auch die Flasche da, schön wie aus dem Ei gepellt.

„Unerhört lebendiges Leben.“ Symbolfoto: pixabay.com/ Marzena7

Aber das ist alles Dutzendarbeit, ein Stück wie das andere, ohne besondere Kunst herzustellen. Die Meister des Fachs machen die feineren Sachen: Kelche, Pokale, Prunkkrüge, Schalen, Vasen usw. Diese Arbeiten werden meistens nach Entwürfen gefertigt und teilweise nicht geblasen, sondern gezogen, mit der Hand geformt. Hier entstehen die kunstvollen Ziergläser der Zwieseler Schule. Strohgläser, so hauchdünn, dass einem bange ist vor ihren feinen Rändern, und Farbgläser, die ganz oder zum Teil oder nur in der Außenschicht farbig sind. Man ist im Nu begeistert von der Arbeit dieser Meister, ihre Gewandtheit und Sicherheit erfüllen uns mit grenzenlosem Staunen.

Die Bewunderung reißt uns vollends fort, wenn wir eine der herrlichen Schalen hinüber in die Schleiferei begleiten. Nicht, dass hier irgendwie noch geändert wird an der Form. Aber was hier die Schleif- und Graviermeister an letzter Vollendung zustandebringen, ist doch erst die Krönung des Ganzen. Mit jeder Rille und Linie wächst das Glas, wird Kunstwerk und Leben. Unerhört lebendiges Leben.

Schönes Glas läßt sich lieben wie irgend etwas

Das klingt sonderbar genug. Aber man muss dieses Werden und Wachsen eines Kunstwerks erlebt haben, um zum vollen Genuß seiner Größe zu kommen. Wer etwa vor den Ausstellungsschränken der Glasmacherschule in Zwiesel steht und die Gläser betrachtet, kann staunen und anerkennende Worte sagen. Wer aber mit dabei war, vom Glasklumpen bis zum letzten Handgriff, wer mitgekostet hat an diesem Fleiß und diesem Können, der wird die Hände falten und vor der Kunst dieser Meister betroffen schweigen. Im Herzen aber wird ihm die Liebe brennen zu diesen Gläsern. Denn schönes Glas läßt sich lieben wie irgend etwas. Es steckt darin eine ganze Seele…“

Oskar Döring