Zwiesel. Im Jahr 1856 soll in der Region Bayerischer Wald/Arberland der letzte Bär geschossen worden sein. Die Jagd auf Bären gehört von da an der Vergangenheit an. Überlieferte Bärengeschichten werden jedoch immer noch gerne gehört und gelesen. Die Arberregion war ein beliebtes Jagdrevier der Fürsten und Herzöge. Es wurde dabei streng überwacht, dass kein Einheimischer sich unerlaubt bediente…

Der ausgestopfte Bär im Waldgeschichtlichen Museum in Zwiesel zeugt von der Mächtigkeit des einstigen König des Waldes.

1557 berichtete der Degenbergische Richter Christoph Perkofer zu Zwiesel, dass ein Hüttenmeister längere Zeit im Zwieseler Gefängnis saß, weil er im herrschaftlichen Revier unerlaubt Bären gejagt habe. 1572 fasste man auf dem Ruckowitz-Schachten am Falkenstein sieben arbeitslose Glasmacher aus Seewiesen (Javorna), da sie ebenfalls unerlaubt Jagd auf Bären gemacht hatten. Perkhofer ließ auch diese Wilderer in die „Kaichen“ unter dem sog. Reckturm ins Gefängnis sperren. Der Folterturm mit Gefängnis befand sich hinter dem heutigen Zwieseler Finanzamtsgebäude.

Arber-Rachel-Gegend: Von 1760 bis 1802 an die 75 Bären erlegt

Der Weißensteiner Richter erlaubte den Familienmitgliedern die Delinquenten zu besuchen. Der Landrichter musste die Böhmen verpflegen, was ihn sehr ärgerte. Die Wilderer hatten natürlich versucht sich herauszureden und gesagt, sie hätten sich nur im Schnee verirrt. Sie gaben auch ihre Namen nicht an – und so blieben sie ziemlich lange eingesperrt. Am schwersten soll der jung-verheiratete 20-jährige Jakob von Rebernitz darunter gelitten haben. Eines Tages schien einer der Wilderer von einer „erschröcklichen Krankheit“ befallen zu sein. Aus Furcht vor diplomatischen Verwicklungen ließ Perkhofer alle Wilderer unter bestimmten Auflagen aus dem Gefängnis frei. An diese hielten sich die Böhmen freilich nicht. Lachend sollen sie ihren quietsch-fidelen Kumpanen auf einer Trage über die Grenze in Sicherheit gebracht haben…

Am 18. August 1760 meldete das kurfürstliche Landgericht Regen an das Rentamt in Straubing, dass „von altersher die gnädigste Landesherrschaft nach Schweinhütt zur Bären- und Wildschweinjagd käme“. Der Pfarrherr von Regen hatte während der Jagdzeit die Jagdgesellschaft zu betreuen und zu bewirten.

Der Höhepunkt der Bärenjagden lag in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Revierförster Georg Forster vom Weiler Zwieselerwaldhaus und sein Bruder Andreas sollen zwischen 1760 und 1802 in der Arber-Rachel-Gegend an die 75 Bären erlegt haben. Schon 1770 soll es wegen der Bärenjagden zwischen den Gerichtsbeamten von Weißenstein und Zwiesel gegen den Hofkammerrat Obich zu Streit gekommen sein. Dieser soll gegen die völlige Ausrottung der Bären protestiert haben.

Der Kopf habe sechs Pfund, die Haut zehn Pfund gewogen

Die Freiherrn von Poschinger von Oberfrauenau hatten aufgrund ihrer Verdienste schon im 17. Jahrhundert das freie Jagdrecht erhalten. Die Jäger und Waldaufseher waren mit Pulverflinten und Ferngläsern ausgerüstet. Aus Franz Poschingers handschriftlichen Aufzeichnungen aus den Jahren 1666 bis 1701 gibt es darüber Interessantes zu erfahren: Demnach hat im Jahr 1690 ein Hannß Carl einen Bären geschossen. Der Kopf habe sechs Pfund, die Haut zehn Pfund gewogen. Für das Jagdrecht musste er an Poschinger einen Gulden und 15 Kreuzer bezahlen. Die Bärenhaut hatte Poschinger etwa zum Weißgerber Hans Khaindl nach Regen bringen und sie von ihm zu einem Fell verarbeiten lassen.

Sein Waldgeher Hoisn Hänßl hatte 1695 einen Bären von über 200 Pfund mit dessen vier Jungen aufgespürt. Den alten Bären und ein Junges erschlug er mit einer Axt. Für das Muttertier erhielt er von Franz Poschinger drei rheinische Gulden Jägergeld. Die anderen Jungbären ließ der Waldgeher auf Geheiß seines Chefs leben. Poschinger wollte die Tiere seiner Seewiesener Verwandtschaft schenken – dem Kaiserlichen Einnehmer und künischen Oberrichter zu Seewiesen, Andreas (Andrä) Anton Poschinger, dem Glashüttenmeister Johann Philip Gerl (Gehrl) und seinem Schwiegersohn Sebastian Florian Gerl, Glashüttenmeister in Voglsang bei Unterreichenstein. Das tote Bärenjunge erhielt Poschingers Sohn Christian, seinerzeit Glasmacher in Seewiesen. Für das unbearbeitete Fell erhielt Franz Poschinger von Andrä Poschinger 18 Gulden. Der alte Bär wog gut 213 Pfund ohne Innereien – und gab zweif Pfund „Schmer“ (Schmalz).

Sein Waldgeher Hoisn Hänßl hatte 1695 einen Bären von über 200 Pfund mit dessen vier Jungen aufgespürt. Den alten Bären und ein Junges erschlug er mit einer Axt. Für das Muttertier erhielt er von Franz Poschinger drei rheinische Gulden Jägergeld. Die anderen Jungbären ließ der Waldgeher auf Geheiß seines Chefs leben. Poschinger wollte die Tiere seiner Seewiesener Verwandtschaft schenken – dem Kaiserlichen Einnehmer und künischen Oberrichter zu Seewiesen, Andreas (Andrä) Anton Poschinger, dem Glashüttenmeister Johann Philip Gerl (Gehrl) und seinem Schwiegersohn Sebastian Florian Gerl, Glashüttenmeister in Voglsang bei Unterreichenstein. Das tote Bärenjunge erhielt Poschingers Sohn Christian, seinerzeit Glasmacher in Seewiesen. Für das unbearbeitete Fell erhielt Franz Poschinger von Andrä Poschinger 18 Gulden. Der alte Bär wog gut 213 Pfund ohne Innereien – und gab zweif Pfund „Schmer“ (Schmalz).

Franz Poschinger notierte in seinem Jagdbuch noch: „Meister Petz gefiel sich sehr sein Morgenbad in dem taufrischen Hafer zu nehmen.“

Tanzen haben die Bären auf glühenden Eisenplatten gelernt

Lebende Bären zählten damals schon als Sehenswürdigkeit. Sie wurden von polnischen oder böhmischen „Bärentreibern“ durch die Dörfer getrieben. Das Tanzen sollen sie den Bären auf glühenden Eisenplatten „beigebracht“ haben. Anlocken konnte man sie mit Alkohol und Honig. Nach Prof. Dr. Reinhard Haller soll auch der Rabensteiner Waldprophet Stormberger von solchen Bärentreibern ausgesetzt und von der Familie Buchinger in Rabenstein aufgenommen worden sein.

Am 27. März 1690, abends, hatte Hans Karl Poschinger, der Sohn von Franz Poschinger, einen Bären geschossen. An Wildbret hatte dieser 60 Pfund. Der ganze Bär wog 76 Pfund. Hans Karl erhielt dafür an „Jagerrecht“ einen Gulden (fl) und 15 Kronen (kr).

Als 1753 in den Zwieseler Waldungen zwei große Bären erlegt worden waren, hatten die Jäger seine acht Pranken umgehend an das Oberstküchenmeisteramt in München geschickt, wo sie für die kurfürstliche Tafel zubereitet wurden. Ausgewachsene Bären sollen vier bis fünf Zentner gewogen haben.

1798 berichtete Georg Benedikt von Poschinger von Oberfrauenau an den Naturwissenschaftler Schrank (1747-1835) für dessen Werk „Fauna Boica“, das 1803 erschienen ist, dass der Bär im Waldgebiet besonders dem Vieh gefährlich werde – und sich dieses in der Nacht aus den Bergställen hole. Poschinger schreibt: „In eben diesen Wäldern des Landgerichts Zwiesel gibt es sowohl schwarze, als auch braune Bären von verschiedener Größe und Neigung zum Rauben.“ Die Bären sollen unter den weidenden Herden große Schäden angerichtet haben. Der Jurist und bayerische Beamte Joseph Ritter von Hazzi (1768-1845) bestätigte Poschingers Aussage ohne Einschränkungen: „Im Oberzwieselauer Wald im sogenannten Bärenloch halten sich die Bären, die meisten aus den benachbarten böhmischen Wäldern kommend, am liebsten auf. Sie thun dem Zwieselschen Landmann, bis sie erlegt werden, meistens ansehnlichen Schaden, da sie manchen Waldstier aufzehren.“

Die Bärentatzen für den König: Ein missglücktes Geschenk

1812 hatte der bergamtliche Förster Xaver Fink bei den Rieslochwasserfällen in Bodenmais einen Bären erlegt. Seine Pranken wollte er dem bayerischen König zukommen lassen, doch soll der Fuhrknecht zu lange nach München gebraucht haben, so dass die königliche Küche aufgrund des üblen Geruchs die Pranken nicht mehr angenommen hatte.

1812 spürte der Jagdgehilfe Andreas Röck von Bodenmais in einer Höhle mit zwei Ausgängen in der Arber-Seewand zwei Bären auf. Er schloss die Schlupflöcher mit Steinen und schickte um Hilfe. Der daraufhin ankommende Förster Fink stellte sich an den oberen Ausgang, während Röck durch den unteren in die Höhle kroch und auf die Bären schoss. Die verwundeten Tiere wollten nun aus dem Ausgang bei Fink fliehen, der sie mit gezielten Schüssen erledigen konnte.

Haller berichtet weiter, dass der Jäger neben dem obligaten Schussgeld nur die Lunge, die Gedärme und das Bärenfett bekam. Die Bodenmaiser bezahlten seinerzeit für das anscheinend zähe Bärenfleisch zwei bis drei Kreuzer. Das Bärenfett wurde gewöhnlich zu Bärenschmalz zerlassen und als „übernatürliche Heilsalbe“ verwendet.

… und riss ihm dabei die halbe Kopfhaut herunter

1826 wurde im Revier Zwiesel ein Bär von 1,80 Meter Länge getötet. Er wurde als Schaustück in die zoologische Staatssammlung nach München gebracht. Der Pfarrer von Schwarzach hatte 1826 als Student in Bärnzell einen Bären erlegt.

Die furchtlosen Männer, die damals die Wälder von dem Raubwild befreiten, hatten nicht immer ein Gewehr zur Hand. Sie erledigten Bären auch mit Axt, Messern und Knüppeln. Archivarisch belegt ist, dass im Jahr 1784 auf dem Heimweg vom Arberwald einem Bodenmaiser Holzhauer überraschend ein Bär über den Weg gelaufen ist. Der Mann versetzte dem Ungetüm mit der Axt einen Schlag auf den Schädel, womit er aber den Bären nicht beeindrucken konnte. Der Angegriffene richtete sich auf, schlug mit der Pranke auf den Kopf des Holzhauers und riss ihm dabei die halbe Kopfhaut herunter. Der Verletzte kämpfte um sein Leben und streckte das Raubtier nach weiteren Axtschlägen letztendlich nieder. Der Holzhauer hat sich der Überlieferung nach wieder erholt.

Den staatlichen Jägern wurden seinerzeit hohe Abfindungen für ihren Abschuss bezahlt. Das förderte natürlich ihren Mut ungemein. 1560 bezahlte Herzog Albrecht V. von Bayern einem Jäger 11 Gulden und drei Kreuzer für einen Bären. 1568 erhielt ein Jäger für drei abgelieferte lebende Bären 12 Gulden. Später gab es in der Regel zwei Gulden für einen Bären, aber überraschenderweise drei Gulden für einen Wolf. Bei den Landesfürsten äußerst begehrt waren das Fell der Tiere und das Bärenschmalz als Heilmittel gegen Gicht, Geschwüre und Ohrleiden. Das Geschäft mit Bärenschmalz lief seinerzeit gut. Ausgewachsene Bären lieferten fast einen Zentner Fett.

Mit dem Zinnknopf einen Bären erlegt: Jägerlatein?

Im Jahr 1812 sollen zwei Förster im Arbergebiet einem Bären gegenüber gestanden haben. Dabei hatten sie nur Schrotflinten und Hunde. Beide Männer sollen mit ihren Flinten gleichzeitig geschossen und auch getroffen haben, aber mit Schrot konnte man den Bären durch den dicken Pelz nicht töten. Das Tier wurde verwundet und griff die Jäger an. Zum ihrem Glück sollen sich die Hunde in den Bären verbissen haben – und so gewannen sie Zeit, um ihre Schrotflinten immer wieder nachzuladen. Doch wie gesagt: Mit Schrot ist einem Beeren nicht Herr zu werden. Da soll einem der Förster die Idee gekommen sein, seinen zinnernen Knopf von der Weste abzureißen. Diesen soll er mit der letzten Schrotladung verschossen und den Bären damit erlegt haben. Ob bei dieser Geschichte nicht auch ein wenig Jägerlatein mit dabei ist?

Als Graf Kinsky, der Besitzer des Glashüttengutes Stubenbach, den Freibauern des Stadler Gerichts 1792 das Weiderecht für 240 Ochsen und Jungvieh verpachtete, gestattete er zudem den weiteren unentgeltlichen Eintrieb von 40 Stück Vieh als Ersatz für die eventuell von Bären und Wölfen angerichteten Schäden.

Als Graf Kinsky, der Besitzer des Glashüttengutes Stubenbach, den Freibauern des Stadler Gerichts 1792 das Weiderecht für 240 Ochsen und Jungvieh verpachtete, gestattete er zudem den weiteren unentgeltlichen Eintrieb von 40 Stück Vieh als Ersatz für die eventuell von Bären und Wölfen angerichteten Schäden.

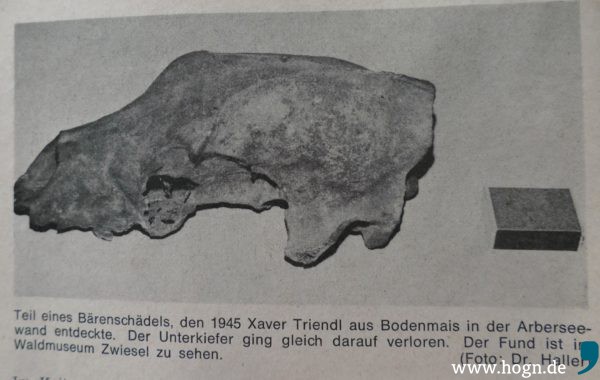

Ab 1856 gab es keine Meldungen mehr über Bären im Böhmerwald. 1945 wurde in der Arberseewand ein Teil eines Bärenschädels gefunden und in das Waldmuseum in Zwiesel gebracht.

Ein Königlicher Ministerialbeamter schrieb im Jahr 1810 bezogen auf die Neubesetzung der Forstmeisterstelle in Zwiesel:

„Sie sollte mit einem Subjekt besetzt werden, welches nebst einem gesunden und starken Körperbau die nötigen Lokalkenntnisse inne hat und dem es an gutem Willen nicht fehlt, seine Dienstes-Funktionen in diesem Sibirien Baierns an der böhmischen Grenze und in Gesellschaft von Luchs und Bär nach Pflichten auszuüben.“

Dass es nicht leicht war die Stelle in Zwiesel zu besetzen zeigt das Schreiben eines jungen Forstbeamten in seinem dritten Versetzungsgesuch etwa zur gleichen Zeit:

„… allein in Ansehung meiner Gesundheitsumstände habe ich (von meiner letzten Versetzung) keinen Nutzen gehabt, indem Witterung und Klima mir ebenso stark zusetzen als dort. Daher sehe ich mich notgedrungen auf eine abermalige Versetzung anzutragen und zwar auf ein Revier, wo ich mich weder zu erhitzen noch zu erkälten nötig habe“

(Seyfert, Ingeborg, Von Forstämtern und Forstbeamten, Der Bayerwald 1/77, S 23-24).

Bären im Gebiet Winterberg und Umgebung

In der Geschichte von Winterberg (Vimperk) und Umgebung, geschrieben von Josef Puhani, Schwarzenbergischer Waldheger, ist folgende Schussliste der Herrschaft Winterberg in den 220 Jahren von 1661 bis 1880 angeführt (Auszug):

Schädliches Wild: 15 Bären, 51 Wölfe, 109 Luchse, 20 Wildkatzen, 327 Fischotter, 6533 Füchse, 2281 Marder, 16944 Krähen und 835 Elstern.

Marita Haller

(Quellen: Haller, Reinhard, Der Bayerwald 1/75, S 2; Haller, Reinhard, Bär riß dem Jäger halbe Kopfhaut ab, Grafenauer Anzeiger, 21.5.1965; Hazzi, Joseph, Statistische Aufschlüsse über das Herzogtum Baiern, 4. Band, 1805; 350 Jahre Poschinger in Frauenau; Friedl, Paul, Güntner, Johann, Sagen und Geschichten aus Bodenmais, Der Bayerwald 4/1969; Thomas Weber, Buch Weißenstein, S 220; Schmidt, Josef, Der Bayerwald 1/1977, S10ff, aus dem Jagdbuch des Franz Poschinger, geführt 1662-1701, aufgeschrieben von Oberamtsrichter Ritter von Poschinger, 1912).