Vor der Mechanisierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft – sie begann im Unteren Bayerischen Wald Mitte der 1950er Jahre – wurde die Bewirtschaftung der Höfe, Äcker und Wiesen ausschließlich in Handarbeit bewerkstelligt. Die Werkzeuge und Gerätschaften hierzu wurden entweder auf dem eigenen Hof oder in unmittelbarer Nähe hergestellt. Bei Rechen war das aber etwas anders: Für ein hochwertiges Exemplar musste man schon etwas weiter gehen – ins nächste oder übernächste Dorf. Gute Rechenmacher waren etwas rarer.

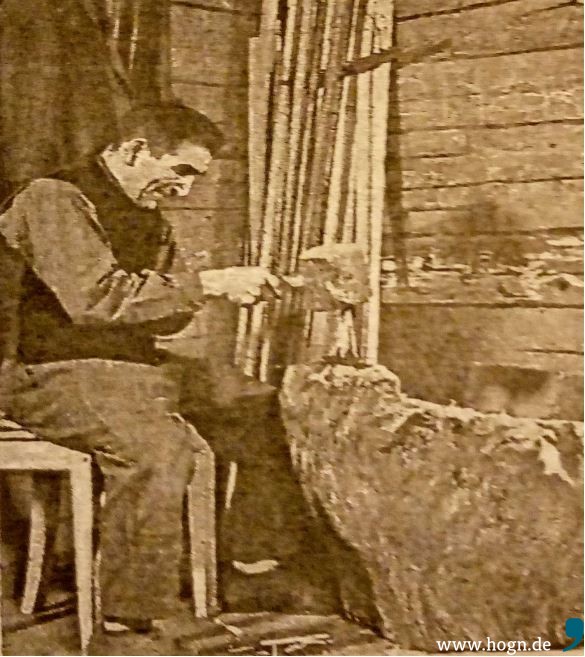

Ein einwandfreier Rechen musste vor allem leicht und ausgewogen sein – und gut in der Hand liegen. Bei der Heuernte war ein Rechen stundenlang im Einsatz – das ging in die Arme. Darum zählte jedes Gramm. Und er musste was aushalten. Stabilität und die richtige Holzwahl waren daher Voraussetzung für eine lange Lebensdauer. Wenn das alles gegeben war, hielt so ein Rechen mehr als fünf Jahre. Die Arbeit eines guten Rechenmachers war eine rechte Handwerkskunst.

Blatt- und Zwieselrechen

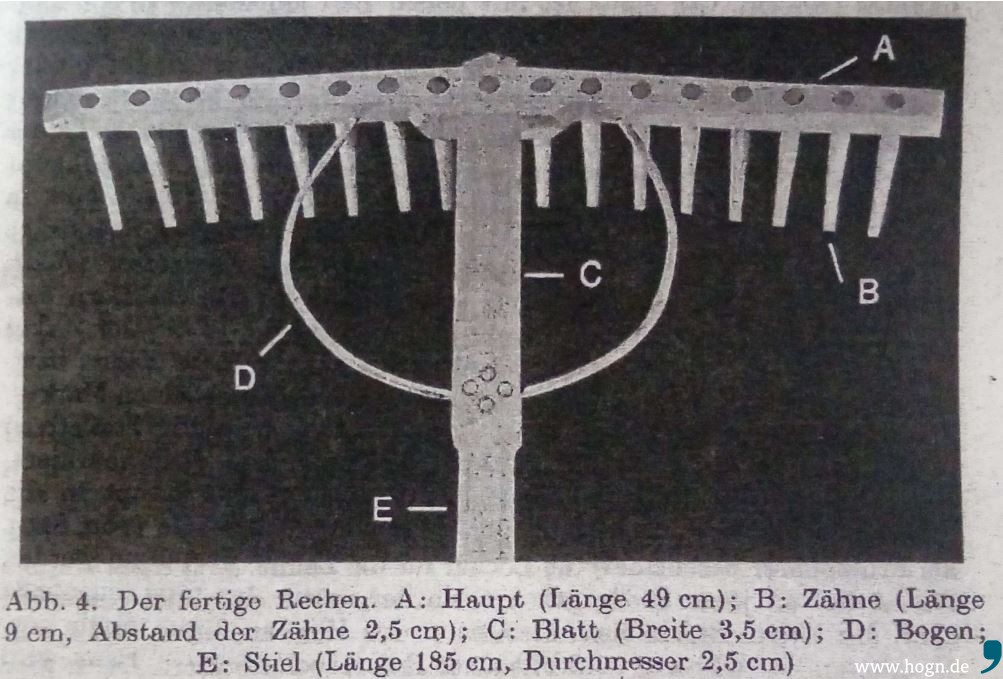

Ein normaler Heu- bzw. Grasrechen wies folgende Merkmale auf: Das Rechenstangl (Stiel) war etwa 185 Zentimeter lang. Das Rechenhapp (Haupt) war 45 bis 55 Zentimeter breit und trug 17 bis 19 Zänt (Zähne).

Für die Rechlstangl (Rechenstiel) wurden etwa zwei Meter lange, astreine und geradwüchsige Fichtenstämme mit Keilen geviertelt. Von diesen „Scheideln“ wurden mit Schlagmesser und Beil Latten abgespalten, die dann später mit Reifmesser und Rundhobel so lange bearbeitet worden sind, bis sie die gewünschte runde, vorne abgeplattete Form hatten. Das war der Stiel für einen Blattrechen. Beim sogenannten Zwieselrechen (Zwiesel = Gabel, Gabelung) wurde der Stiel im vorderen Viertel gespalten und die beiden Gabelspitzen symmetrisch in das Haupt eingearbeitet.

Das Rechenhaupt wurde mittels Beil, Reifmesser und Hobel aus einem Stück Ahornholz auf der Hoazlbank herausgearbeitet. Mit einer Brustleier (Bohrwinde) wurden im Achsabstand von 40 Millimetern Löcher in das Haupt gebohrt: 17 Stück beim Heurechen. Die Einteilung erfolgte mit Abstandslehre und Zirkel. Die Aufnahme für den Stiel wurde mit Stemmeisen und Holzraspel hergestellt.

Kein Rechen ohne Zähne

Die Rechenzähne – man nannte sie auch Zinken – wurden vorwiegend aus Haselnussholz geschnitzt. Die im Herbst geschnittenen Ruten wurden auf zehn Zentimeter abgelängt und getrocknet. Damit alle Zähne gleich dick wurden, hat man die Stücke durch ein kurzes, oben scharf geschliffenes, schmiedeeisernes Rohrstück geschlagen. Sie hatten dann einen Durchmesser von zwölf Millimetern.

Danach trieb man die nun gleich dicken Zähne durch die enge Bohrung eines Stücks Hartholz. Damit wurden die Holzfasern der Zähne vor dem Einbau in das Haupt zusammengepresst. Durch diese Bearbeitung fielen sie auch bei Trockenheit nicht aus den Bohrlöchern. Zum Schluss erhielten die Zähne mit dem Reifmesser noch eine konische Form und wurden angespitzt. Einige Rechenmacher verwendeten für die Zähne auch Eschenholz.

Als Letztes wurde das Rechenstangl, das vordere Blatt, eingepasst. Das Blatt wurde dann durchbohrt und mittels des letzten eingeschlagenen Zinkens passgenau mit dem Haupt verbunden. Nun sah man auch, dass die Zähne nicht im rechten Winkel zum Stiel stehen, sondern in einem Winkel von etwa 15 Grad einwärts zeigen. Ein eingebohrter Bogen aus einem geschälten, frischen Fichtenästchen gab zusätzliche Stabilität. Manchmal wurde für den Bogen auch Draht verwendet.

Strahrechen und Heimrechl

Eine kompakte Variante diese Arbeitsgerätes war der Strahrechen. Man brauchte ihn im Herbst im Wald und auf den Feldrainen zum Zusammenrechen von trockenem Laub und kleingehacktem „Grossat“. Dabei ging es über Wurzeln und Steine – er musste schon was aushalten. In unserer Waldheimat war Stroh zu kostbar zum Einstreuen im Stall. Es wurde kurz geschnitten und zu einem Drittel dem Heu beigemischt, das im Winter oft knapp wurde. Das war das Gsott. Das Stroh darin hatte zwar keinen Nährwert, aber es füllte den

Magen der Kühe. Deshalb wurden Laubblätter im Kuhstall als Einstreu verwendet.

Der Stiel dieses Rechens war kürzer (um die 160 Zentimeter), der Abstand zwischen den Zähnen war weiter, das Achsmaß lag bei etwa fünf Zentimetern und die Zinken waren auch nicht so lang wie beim Heurechen. Um zwischen Sträuchern und Wurzeln besser arbeiten zu können, war auch das Haupt kürzer.

Der Heurechen des Freyunger Heimatforschers Max Raab ist mehr als 40 Jahre alt – und immer noch im Einsatz. Gefertigt wurde er von seinem Vater.

Der größte in der Landwirtschaft eingesetzte Rechen hieß im Dialekt des Wolfsteiner Landes „Heimrechl“ (der Halm = da Hoim, die Halme = d’Heim). Gemeint waren in dem Falle die Getreidehalme von Rogen, Gerste und Hafer. Das Haupt dieses übergroßen Rechens hatte eine Breite von bis zu 140 Zentimetern und hatte an die 27 Zähne mit einem Achsabstand von sechs Zentimetern. Das Rechlstangl war 210 Zentimeter lang, aufgrund der Stabilität war es gegabelt (gezwieselt). Eingesetzt wurde dieser große Rechen bei der Getreideernte.

Nachdem das Korn geschnitten, zu Garben gebunden und zu Kornmandl aufgestellt worden war, zog man den Heimrechl über das Stoppelfeld, um die noch zwischen den Stoppeln verbliebenen Strohhalme und Getreideähren einzusammeln. Es war eine schweißtreibende Arbeit. Darum hatten viele dieser Rechen am Stielende eine doppelte Handhabe, womit er von zwei Personen gezogen werden konnte.

Ausgesprochen nachhaltig

Jeder Halm wurde gebraucht und jede Ähre war kostbar – überlebenswichtig für Mensch und Tier auf dem Bauernhof. So wirtschaftete man noch vor zwei Generationen – obwohl es das Wort damals noch gar nicht gab – ausgesprochen nachhaltig. Aus Respekt vor Gott und der Natur.

von Heimatkundler Max Raab