In unserer Waldheimat war Nadelholz der Baustoff schlechthin. Die meisten Häuser in den Walddörfern wurden komplett aus Holz gebaut. Wände, Fenster, Fußböden, Decken haben die Zimmerer und Schreiner aus Balken, Dielen und Brettern gefertigt. Lediglich der Rauchfang, der sich unten zur Rauchkuchl weitete, wurde aus Feldsteinen und behauenen Eckquadern gemauert.

So war es nur konsequent, dass auch das Dach, der am meisten beanspruchte Teil des Hauses, aus Holz hergestellt wurde. Regen, Sturm, Schnee, Hitze und Hagel setzten dem Dach Tag für Tag zu. Damit es lange Jahre dicht blieb, lieferte der Schindelmacher das entsprechende Material.

Von Scharschindeln und Legschindeln

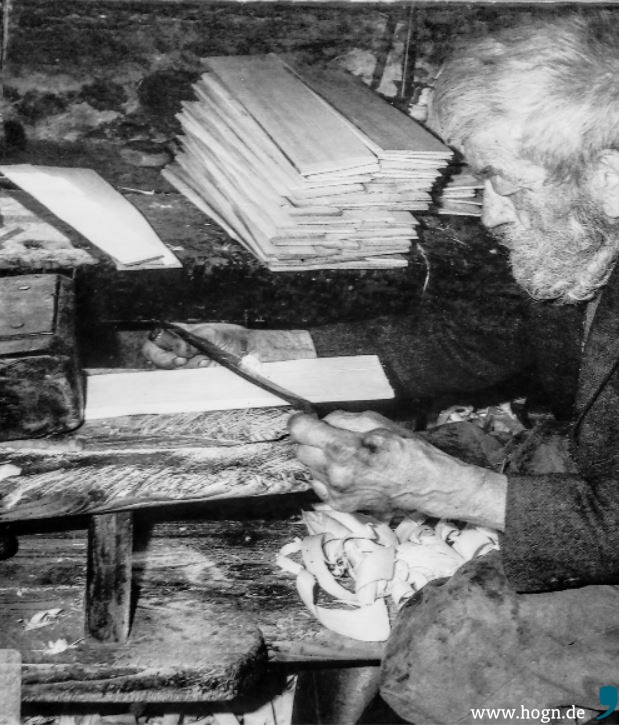

Für seine Arbeit benötigte er nur wenige Werkzeuge: Bogensäge, Keile, Schindelspalter, Holzschlägel, Reifmesser und die Hoazlbank (Schnitzbank). Gearbeitet wurde meistens den Winter über in der großen Wohnstube. Das Holz für die Schindeln, Fichten- oder Tannenstämme musste feinjährig – d.h. astfrei, geradwüchsig und enge Jahresringe vorweisend – sein.

Das Rundholz hatte in der Regel eine Länge von einem Meter und wurde mit Keilen radial in vier Teile gespalten. Diese keilförmigen Scheiter wurden auf die gewünschte Schindelsorte abgelängt. Danach wurden Keilspitze und Rindenseite abgekloben, so dass ein etwa prismenförmiges Scheit daraus hervorging. Von diesem Schindelscheit wurden dann mit Schindelmesser/-spalter und Holzschlägel ca. 15 Millimeter starke Brettchen abgespalten. Dieses Abspalten – man nannte es auch „Reißen“ – erfolgte entgegen (sprich: quer) zu den Jahresringen. Dadurch wurden die Schindeln gleichmäßig stark und „schüsselten“ nicht, d.h. sie blieben auch am Dach plan. Die „gerissenen“ Brettchen erhielten dann in der Hoazlbank mit Hilfe des Roafmessers die endgültige Form. Der untere Teil der Schindel wurde gefast, die obere Hälfte in der Stärke reduziert – so entstand die typische Form der Scharschindel.

Die älteste, ursprüngliche Form dieser Bedachungsart waren die sog. Legschindeln. Diese waren zwischen 70 und 120 Zentimeter lang und nicht gefast. Da die Dachstühle der Wohn- und Wirtschaftsgebäude im Waldland flach gebaut waren, wurden die Legschindeln – man nannte sie auch Dachbrettl – auf die waagrechten Rundhölzer oder Latten lediglich aufgelegt, ohne Befestigung. Sie wurden dreifach überdeckt, d.h. man sah von einer ein Meter langen Schindel nur rund 30 Zentimeter. Die sturmsichere Befestigung erfolgte mittels schräg aufgelegter Stangen, die mit Steinen beschwert wurden. Diese Steine nannte man auch bayerische Schindelnägel. Ein Vorteil dieser Deckung: Man konnte, wenn das Dach abgewittert war, die Schindeln abnehmen und drehen. Mehrmals. Das verlängerte die Lebensdauer.

Zum Preis von einem Gulden und zehn Pfennig

Manche Schindelmacher verfügten über eine Vorrichtung (ähnlich einem Göpel), mit der man mittels Hebelwirkung einen riesigen Spalthobel über ein Fichtenscheit zog und damit die Dachbrettl abspaltete.

Bei Dächern mit einer Neigung von mehr als 25 Grad kamen die Scharschindeln zum Einsatz. Diese waren 40 bis 50 Zentimeter lang, sechs bis 15 Zentimeter breit, kamen dreilagig auf die Lattung und wurden mit etwa 50 Millimeter langen Schindelstiften verdeckt genagelt. Diese dünnen Nägel mit umgeschlagenem Ende als Kopf fertigte der Nagelschmied. Da Metalle im Bayerischen Wald früher rar und teuer waren, wurden sie sehr sparsam eingesetzt. Ein Scharschindeldach hatte im Woid eine Lebensdauer von etwa 30 Jahren.

Mit der Scharschindel wurden zum Schutz der Balkenkonstruktion auch häufig die Außenwände verschlagen. Hier reichte eine zweilagige Überdeckung. Dank der Schindeln als Schutz überdauerten die hölzernen Blockbauten auch in den exponierteren Lagen des Bayerischen Waldes mehrere hundert Jahre.

- Mit dem Schindelhobel (ähnlich einem Göpel) konnte man mittels Hebelwirkung die Dachbrettl abspalten.

- Das Schindelmesser oder auch Schindelbeil genannt.

In der Richterrechnung des Marktes Freyung von 1657 wurde festgehalten, dass man von Jacob Schreiner aus Kirchl zweieinhalb Wagenladungen Schindeln zum Preis von einem Gulden und zehn Pfennig erkauft hatte. Eingedeckt wurde damit das Dach der markteigenen Mittermühle. Hierbei handelt es sich wohl um die älteste namentliche Erwähnung eines Schindelmachers im Wolfsteiner Land.

Blechdächer und Ziegeldächer lösten die Holzschindel ab

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts verschwanden die Schindeldächer aus den Märkten und Städten – auf den Dörfern sah man sie noch länger. Die hohe Feuergefahr, die von den hölzernen Dächern ausging, und die damit einhergehenden hohen Versicherungsprämien der neu eingeführten staatlichen Brandversicherung waren der Hauptgrund für diese Entwicklung. Leichte Blechdächer und Ziegeldächer lösten die Holzschindel ab. Heute wird diese alte Form der Dacheindeckung nur mehr bei einigen denkmalgeschützten Gebäuden eingesetzt.

von Heimatkundler Max Raab