Freyung. Kaum jemand wird bestreiten, dass in Freyung im Jahr 2023 eine Menge los ist. Man denke nur an die Landesgartenschau und an die zahllosen kulturellen Veranstaltungen im Umfeld dieses Großereignisses. Doch kaum jemand weiß, dass Freyung bereits um das Jahr 1900 als beachtliches kulturelles Zentrum galt.

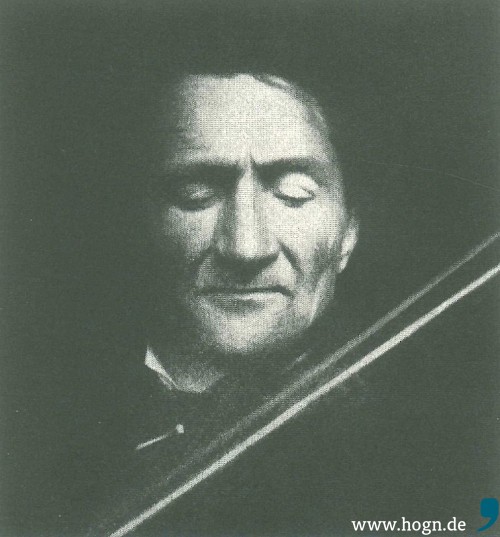

Er muss ein geradezu dämonischer Geiger gewesen sein: Jules Siber, der von Freyung aus seine Welt-Karriere startete. Foto: Privatsammlung Dr. Ralph Philipp Ziegler

Besonders herausragend waren die Wohltätigkeitskonzerte, die in Freyung veranstaltet wurden. Die Programme waren äußerst anspruchsvoll, mit Orchester, Chören und Sologesang. Letztlich sorgten die künstlerisch sehr ambitionierten Beamten des Freyunger Rentamtes, des Amtsgerichtes und des Bezirksamtes für die enorm hohe Qualität der Veranstaltungen. Die Beamtengattinnen glänzten als Gesangssolistinnen mit Liedern von Chopin und Carl Maria von Weber, die Herren beherrschten meisterlich ihre Musikinstrumente.

„Der Kopf erinnerte an Cäsarenbüsten römischer Verfallszeit“

Darunter auch der am Freyunger Amtsgericht beschäftigte Jurist Dr. Jules Siber. Ein begnadeter Violinist. Dieser quittierte im Jahr 1904 seinen Dienst, widmete sich dann ausschließlich der Musik und startete von Freyung aus als „zweiter Paganini“ eine Weltkarriere als Geiger. Und so ganz nebenbei gelang ihm auch noch eine bemerkenswerte Karriere als Schriftsteller.

„Es war der schwarz gekleidete bleiche Mann mit dem müden Römergesicht.“ Foto: „Jules Siber: Seelenwanderung„, 2011.

Zum ersten Mal hören wir von Jules Siber in einem Text des damals noch sehr jungen Schriftstellers Hans Carossa. In dem Erinnerungsbuch „Das Jahr der schönen Täuschungen“ beschrieb dieser eine wohl im Jahr 1901 unternommene Wanderung nach Waldkirchen zu der Dichterin Emerenz Meier, die gerade durch die Veröffentlichung einiger ihrer Texte berühmt geworden war. Dabei setzte Carossa auch der Auguste Unertl, einer Freundin und Gönnerin der Emerenz Meier, ein literarisches Denkmal. Unertl war quasi der Kristallisationspunkt einer gesellschaftlich hochstehenden Fangemeinde der Emerenz Meier, die sich immer wieder in Waldkirchen traf, um der jungen Dichterin nahe zu sein. Carossa schildert nun eine Hochzeitsgesellschaft im Gasthof Meindl, zu der all die hochstehenden Gäste eingeladen waren. Jules Siber sollte die Hochzeit durch einen Geigenvortrag bereichern.

Und hier kommt Carossa auf die Person Jules Siber zu sprechen, dessen etwas exotisches Äußeres er bildkräftig schildert:

„Er war vorgestellt als Doktor Jules Siber vom […] Amtsgericht, ließ aber durch diese bürgerliche Existenz hindurch eine zweite, stärkere spüren. Der Kopf erinnerte an Cäsarenbüsten römischer Verfallszeit, dazu passte der gelbe Marmor des glattrasierten Gesichts, das aber Spuren großer Abspannung zeigte. Er trug zur schwarzen Samtjacke eine schmale schwarze Schleife am Kragen; hinter ihm auf dem Fensterbrett ruhte ein ebenso schwarzer Geigenkasten, daneben ein Panamahut.“

Und er spielte, er verzauberte die Zuhörer, sein Spiel hatte etwas fast Magisches:

„Es war der schwarz gekleidete bleiche Mann mit dem müden Römergesicht, der vor dem Tisch des kerzenbeleuchteten Hochzeitspaares auf seiner Geige spielte. […] Vielleicht hatte kein Anwesender je ein so goldenes fließendes Gewinde von Tönen vernommen; es war, als spräche ein Geist, ein abschiednehmender, sein Geheimnis aus.“

In Carossas Beschreibung lässt sich bereits sein außerordentliche Talent erahnen.

Von Freyung hinaus in die weite Welt

Für Jules Siber waren die Freyunger Konzerte und die Waldkirchener Hochzeitsgesellschaft nur ein Intermezzo. Er strebte nach Höherem. Das musikalische Rüstzeug hierzu hatte er. Er, 1871 als Sohn eines Arztes in Würzburg geboren, studierte neben Rechtswissenschaften auch Musik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Unterricht nahm er unter anderem bei dem Komponisten Max Reger.

Mit ihm wurde Jules Siber verglichen: Niccolò Paganini, der wohl begnadetste Geiger der Weltgeschichte. Foto: gemeinfrei

Nachdem Siber im Jahr 1904 seine Tätigkeit als Jurist beendet hatte, ging es mit seiner Karriere steil bergauf. Er muss ein geradezu dämonischer Geiger gewesen sein, denn schon bald bedachte man ihn mit Attributen wie „Teufelsgeiger“, als „deutscher Paganini“ und als „wiederauferstandener Paganini zur Geige“. Vom beschaulichen Freyung aus nahm nun eine Weltkarriere ihren Anfang. Siber spielte in den Königshäusern in der ganzen Welt, im Orient, in Rumänien, in Argentinien, um nur einige Stationen zu nennen. Nach Augenzeugenberichten versetzte er ganze Menschenmassen in Ekstase.

Darüber hinaus machte er sich auch als Komponist einen Namen. Und dann sogar als Schriftsteller. Dabei widmete er sich nicht den gängigen literarischen Themen, sondern er beschäftigte sich vor allem mit dem Okkultismus und den „dunklen Mächten“. Sibers Werke trugen dann Titel wie „Satan Triumphator“ oder „Incubus. Ein okkulter Roman aus der Würzburger Hexenzeit.“ Mit seinen geheimnisvollen Büchern hatte er Erfolg. Er etablierte sich als feste Größe in der Welt der Literatur, unter anderem war er mit dem norwegischen Schriftsteller Knut Hamsun befreundet.

Siber bewies Mut im Umgang mit seinem Privatleben

Siber galt als Freidenker, als „Künstlermensch, der in keine Schablone passte, und der den Mut hatte, ein Eigener zu sein.“ (Auszug aus dem Nachruf auf Siber 1943 in der „Mainfränkischen Zeitung“). Mut bewies Siber auch im Umgang mit seinem Privatleben. Aus seiner Homosexualität machte er nie ein Geheimnis; er setzte sich offensiv für die Rechte von Homosexuellen ein und kämpfte gegen den Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte.

Jules Siber avancierte schließlich zum höchst anerkannten Professor am Stern’schen Konservatorium in Berlin und lebte dann in Berlin-Wilmersdorf. Dort verstarb er 1943, beigesetzt wurde er im Familiengrab in Würzburg. Das markierte das Ende einer höchst facettenreichen und beeindruckenden Karriere, die letztlich in Freyung begonnen hatte.

Gerhard Ruhland