„Mir war einfach alles zu viel“, erzählt Monika (Name von der Redaktion geändert). Sie litt an einer mittelschweren Depression. Nach wie vor sei die Angst groß von der Außenwelt verurteilt zu werden, sagt sie: „Ich habe Angst davor, dass die Leute dann zu mir sagen, ich soll mich nicht so anstellen.“ Sie habe sich selbst Vorwürfe gemacht, sich gefragt: „Warum schaffst du es nicht? Andere haben es doch viel schwerer als ich.“ Doch: Woran merkt man, ob jemand an einer Depression leidet? Und wie lässt sie sich am besten bewältigen?

Der Blick ins Leere ist symptomatisch für an Depressionen leidende Menschen. Symbolbild: pixabay.com/free-photos

In vielen Situationen habe sie „einfach ins Leere gestarrt“, berichtet Monika. Selbst wenn die Kinder weinten, hat sie dies nicht mehr interessiert. „Mir war alles einfach gleichgültig.“ Andererseits waren da aber auch ihre Ausraster: „Jedes kleine Detail hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.“ Sie sei dann sehr schnell wütend geworden. Vor allem auf ihre Kinder, was sie im Nachhinein sehr bereut. Erkannt hat sie das selbst alles nicht. Eine Freundin war es, die für sie schließlich einen Beratungstermin bei der Caritas organisierte.

Beratungsstelle für alle jederzeit da

„Ein Erstgespräch bei uns ist völlig unverbindlich, alle Mitarbeiter hier unterliegen der Schweigepflicht“, sagt Steffen Schulz. Der Psychotherapeut leitet die Caritas-Beratungsstelle für psychische Gesundheit in Freyung. Etwa fünfzig Minuten nehme er sich beim ersten Termin Zeit, um über die Lebenslage der Person zu sprechen, die zu ihm kommt, weil es ihr nicht gut geht.

Beim ersten Beratungstermin spricht Steffen Schulz ausführlich über die Lebenslage des Patienten. Symbolbild: pixabay.com/imagii

Während des Gesprächs fragt er bestimmte Merkmale ab, die für eine Depression typisch sind. Zudem gibt es einen Test, der ihm einen ersten Anhaltspunkt liefert, ob eine Depression vorliegt – und wie schwer diese wiegt. „Gedrückte Stimmungslage und mangelnde Motivation – also kein Interesse, am Leben teilzunehmen“, nennt Schulz zwei charakteristische Anzeichen. Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten gehören zu den weiteren Begleiterscheinungen. Und im schlimmsten Fall: der Gedanke an Suizid. „Manche kommen von sich aus darauf zu sprechen“, sagt der Psychotherapeut. Bei anderen stellt er gezielt die Frage danach, ob bereits Suizidgedanken aufgetreten sind. „Man kriegt darauf eine ehrliche Antwort“, weiß Schulz.

Hausarzt verschreibt Antidepressivum

Auch bei Monika waren viele der Punkte klar erkennbar, die auf eine Depression hindeuteten. Sie war kaum mehr unter Leute gegangen, verspürte keinen Antrieb und keine Freude im Leben. „Ich konnte mich nicht mehr über die kleinen Dinge freuen – wie zum Beispiel, dass die Sonne scheint“, sagt sie im Rückblick. Sie habe kaum mehr gekocht, da, wie sie glaubte, die Kinder das Essen ja ohnehin nicht mochten. „Mich braucht keiner“, habe sie oft gedacht.

„Es wirkt stimmungsaufhellend“, schildert der Hausarzt Monika die Wirkung des Medikaments. Symbolbild: pixabay.com/Steve Buisinne

Nach dem Gespräch bei der Caritas wandte Monika sich an ihren Hausarzt und suchte bei ihm medizinische Hilfe gegen ihre Krankheit, die Depression. „Ich bin vor allem wegen meinen Kindern zur Beratung und danach zum Arzt gegangen“, sagt sie. „Ich wollte so nicht mehr sein“, erzählt sie und hat dabei Tränen in den Augen.

Der Hausarzt habe ihr einen Notfalltermin in der psychosomatischen Abteilung eines nahegelegenen Krankenhauses organisiert. Und er verschrieb ihr ein Medikament gegen die Depression: ein Antidepressivum. „Es wirkt stimmungsaufhellend, ohne dich total runter zu bremsen“, habe ihr der Arzt erklärt.

Schulz empfiehlt zusätzlich Gesprächstherapie

Ein solches Medikament mache nicht abhängig und man könne es durchaus über einen längeren Zeitraum einnehmen, sagt auch Psychotherapeut Steffen Schulz. Ob sich ein Betroffener für eine stationäre Behandlung in einer Klinik entscheide oder dafür, verschiedene Medikamente auszuprobieren, sei Sache des Patienten. Schulz empfiehlt jedoch zur Einnahme von Medikamenten immer auch eine begleitende Gesprächstherapie.

Auch Bewegung und viel frische Luft können helfen – vor allem gemeinsam mit anderen. Symbolbild: pixabay.com/ Manfred Antranias Zimmer

Und er betont: Sehr hilfreich könne bei einer Depression auch Sport und Bewegung sein. „Idealerweise macht man Sport zusammen mit anderen“, rät er. Denn an einer Depression würden sehr oft Menschen erkranken, denen es schwer falle Kontakte zu knüpfen. Das liege aber nicht daran, dass diese Menschen nicht gerne mit anderen in Verbindung treten möchten. „Sie schaffen es nicht aus sich heraus zu kommen, weil sie in ihrer Erziehung nicht die richtigen Techniken mit auf den Weg bekommen haben, wie man erfolgreich mit anderen kommuniziert“, erklärt Schulz.

„Ich wollte zunächst kein Medikament“, sagt Monika heute. Mittlerweile habe sie jedoch festgestellt: Sobald sie es wieder absetzt, komme sofort die Gereiztheit zurück. „Mit den Medikamenten geht es mir gut“, sagt sie. Es mache sie ruhiger. „Es muss jetzt nicht mehr alles perfekt sein. Ich werde nicht mehr so wütend und es überfordert mich nicht mehr, wenn nicht alles perfekt läuft.“

Monika fällt es schwer, sich anderen gegenüber zu öffnen

Eine über mehrere Wochen andauernde Psychotherapie hat Monika hingegen bisher nicht gemacht. Fünfmal hat sie einen Psychologen getroffen, ambulant, im Krankenhaus. Er wollte Monika gerne stationär aufnehmen. Für sie sei das unmöglich gewesen zum damaligen Zeitpunkt, denn sie musste für die Kinder da sein. Monika weiß, dass es ihr schwer fällt, Hilfe von außen anzunehmen. „Ich bin nicht gut darin, mich Fremden gegenüber zu öffnen“, sagt sie.

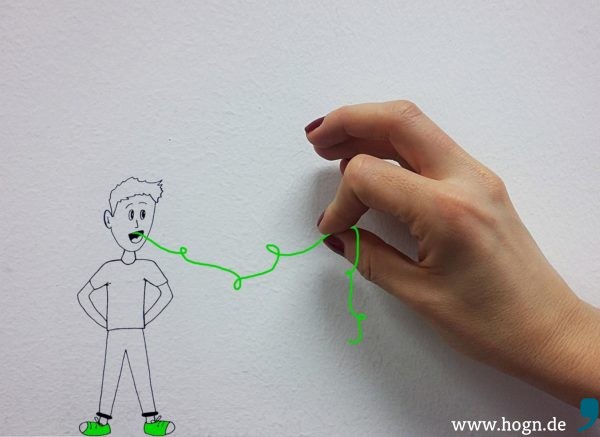

Monika hatte gehofft, der Therapeut würde Dinge herauskitzeln, die sie nicht einfach so Preis gibt. Symbolbild: pixabay.com/EliseRiva

Umso größer war ihre Hoffnung, dass der Psychologe im Krankenhaus gewisse Grundproblematiken ans Tageslicht fördern würde, die sie freiwillig offenbar nicht preisgeben konnte. Diese Hoffnung wurde enttäuscht – und somit Monikas Vertrauen in die Therapie bei einem Psychologen. Dabei sei ausschließlich über ihre aktuelle Situation gesprochen worden. „Die Ursache für meine Depression wurde nicht gesucht“, bedauert sie. Monika habe sich gewünscht, auch auf Probleme von früher einzugehen. Da Termine bei niedergelassenen Psychologen erst nach Wochen oder Monaten zu bekommen seien, habe sie gar nicht mehr nach weiteren Therapiemöglichkeiten gesucht.

Auslöser für Depression ist meist Liebesverlust

Psychotherapeut Steffen Schulz hält es für sehr wichtig, in einer Gesprächstherapie auch die Ursachen der Depression zu ergründen. „Auslöser ist in den allermeisten Fällen Liebesverlust“, erklärt der Psychotherapeut der Caritas-Beratungsstelle im Hog’n-Gespräch. Das könne der Verlust einer geliebten Person sein – oder der in einem selbst verhaftete Eindruck, dass man weniger Zuwendung von anderen Personen bekomme.

Die Warteliste bei Psychologen und Psychotherapeuten ist in der Tat recht lang, wie auch Steffen Schulz bestätigt. Da Therapieplätze meist erst nach längerer Wartezeit zur Verfügung stehen, könne man auch wiederholt bei ihm und seinen Kollegen vorbeischauen, betont er: „Chronisch Kranke kommen manchmal über Jahre hinweg immer wieder hierher.“

Sobald man vermutet, dass es einem Angehörigen oder Freund genauso wie Monika ergeht, rät Psychotherapeut Steffen Schulz dazu, denjenigen ganz offen darauf anzusprechen. Zu einer Beratung bei der Caritas könne jeder jederzeit kommen. „Lieber dreimal umsonst, als dass das Haus abbrennt“, sagt er. „Und wenn sich die Situation als kleine Krise erweist und keine Depression zu erkennen ist – umso erfreulicher!“

Sabine Simon

Gutes Thema! Leider ist die Stigmatisierung von Depessionen und anderen, sagen wir mal, seelischen Krankheiten extrem. Ich ging mit meiner wiederkehrenden Depression sehr offen um weil ich mir gedacht hab, wenn ich offen bin vielleicht können dann andere auch offen damit umgehen. Das ganze hat aber eine Schattenseite, es schwingt plötzlich im Umfeld die Vorstellung mit man wäre grundsätzlich labil, nicht belastbar usw. … darum ist meine Erfahrung damit eher ambivalent. Sei dringend offen zu deinen nächsten und lass dich auf die Therapie ein weil sie wirklich hilft. Aber sei selektiv wem du von deinen Problemen erzählst. Man ist nicht allein mit solchen Problemen also nur Mut !