Šumava/Böhmerwald. Bereits in der Lateinschule in Linz wurde der aus Friedberg (heute: Frymburk) stammende berühmte Physiker Andreas von Baumgartner (1793–1865) von der Mathematik und den Naturwissenschaften gefesselt. Während seines naturwissenschaftlichen Studiums an der Universität Wien wurde er immer intensiver zur Physik hingezogen. Ab 1817 hat Baumgartner das Fach Physik am Lyceum in Olmütz (heute: Olomouc) unterrichtet und wurde im Jahre 1823 als Universitätsprofessor für Physik und angewandte Mathematik an die Universität Wien berufen.

In dieser Zeit gründete Baumgartner 1826 gemeinsam mit seinem Schwager und Kollegen Andreas von Ettingshausen die „Zeitschrift für Physik und Mathematik„, die er ab 1833 unter dem Namen „Zeitschrift für Physik und verwandte Wissenschaften“ alleine herausgab. Seine beliebten Vorlesungen musste Baumgartner im Jahre 1833 aus gesundheitlichen Gründen einstellen. Er übernahm in Folge leitende Positionen in der Industrie.

Baumgartners mathematisch-physikalische Schriften

Die Breite der von Baumgartner verfassten Schriften bewegt sich thematisch im physikalisch-mathematischen Bereich, wobei ihre oftmals ausgeprägt praktische und populärwissenschaftliche Orientierung hervorzuheben ist. In der Schrift „Aräometrie oder Anleitung zur Bestimmung des specifischen Gewichtes und zur Verfertigung genauer Aräometer für Chemisten und Technologen“ (Wien, 1820) verfolgt Baumgartner das Ziel, einerseits seine Erfindung eines Aräometers, mit dem man die Dichte fester Körper schnell bestimmen kann, und andererseits seine Erfahrungen und Messungen mit dem Aräometer allen Interessierten – das heißt nicht nur Gelehrten – zugänglich zu machen.

Die Titelseite des ersten Bandes des Buches „Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande mit Rücksicht auf mathematische Begründung„.

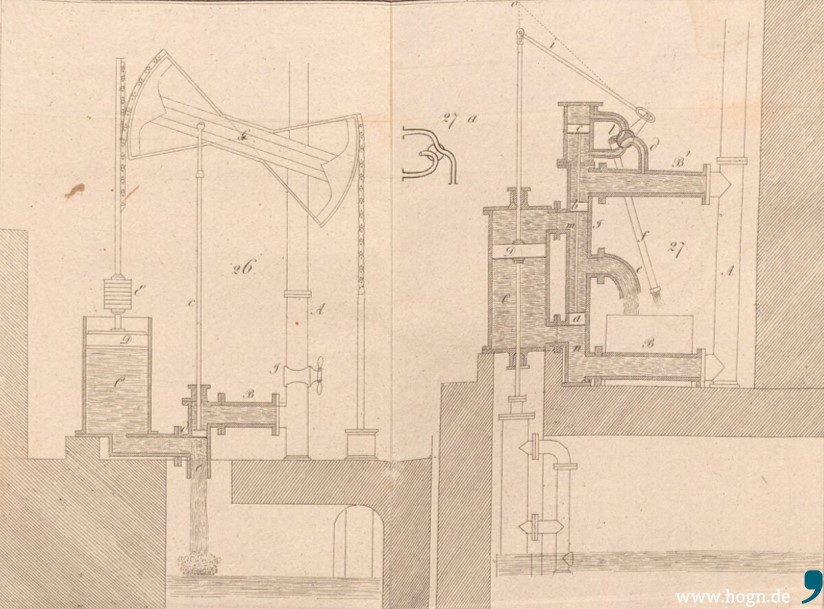

Durch sein Engagement versuchte er diesen Zweig der Physik, der seiner Meinung nach bis dahin nicht gebührend beachtet worden war, weiterzuentwickeln. Auch über sein Buch „Die Mechanik in ihrer Anwendung auf Künste und Gewerbe“ (Wien, 1823), das auf der Grundlage seiner stets überfüllten Vorlesungen entstanden war, bemühte sich Baumgartner, gemeinnützige Kenntnisse aus dem Gebiet der Mechanik auch jenem interessierten Publikum zugänglich zu machen, das über keine gründlichen mathematischen Kenntnisse verfügte. In diesem Kontext ist erwähnenswert, dass Baumgartner auch sonntags öffentliche populärwissenschaftliche Vorlesungen über die Mechanik hielt, die für Handwerker und Künstler ausgelegt waren.

In dem dreibändigen Buch „Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande mit Rücksicht auf mathematische Begründung“ (Wien, 1824) behandelt Baumgartner nicht nur konkrete Themen über Körper, Licht, Stoffe, Wärme, Elektrizität oder Magnetismus, sondern konzentriert sich im dritten Band auf die angewandte Naturlehre, das heißt die Astronomie, die Geographie und die Meteorologie. Von der Besonderheit dieser Schrift zeugt die Tatsache, dass sie als Handbuch für Vorlesungen an deutschsprachigen Universitäten weite Verbreitung erfahren hat und bis 1845 bereits achtmal neu aufgelegt worden war. Essenziell war für Baumgartner die Überzeugung, dass die Mathematik von der Naturlehre nicht zu trennen sei. Die Wichtigkeit der Mathematik zeigt sich „für den Physiker von der schönsten Seite und beweiset unwidersprechlich, dass in den Naturwissenschaften gerade so viel Wissenschaft als Mathematik enthalten sey“ (Baumgartner 1824).

Die Tätigkeit in mannigfaltigen Industriezweigen

Nach dem aus Gesundheitsgründen folgenden Ende seiner Vorlesungstätigkeit an der Universität Wien im Jahre 1833 wirkte Baumgartner als Direktor der k.k. Porzellanfabrik in Wien, als Vorstand der Gußspiegel- und Smaltefabrik in Schlegelmühl (Niederösterreich) sowie anschließend – ab 1842 – als Direktor der österreichischen Tabakfabriken. Seiner gedacht wird aber insbesondere aufgrund der Tatsache, dass unter seiner Leitung im Jahre 1846 der erste elektrische Telegraph in Österreich-Ungarn errichtet wurde.

Wassersäulenmaschine mit einfacher und doppelter Wirkung. Aus dem Buch: „Die Mechanik in ihrer Anwendung auf Künste und Gewerbe„, 1823.

Neben Baumgartners späteren Tätigkeiten als Finanz- und Handelsminister ist hervorzuheben, dass er 1849/50 Rektor der Wiener Universität war sowie 1851 zum Präsidenten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien ernannt wurde und dieses Amt bis zu seinem Tod im Jahre 1865 ausübte.

Besonderheiten des Gedenkens an Baumgartner

Bereits während Baumgartners Lebzeiten wurde ihm ein Denkmal gesetzt – und zwar in einer literarischer Form durch den mit ihm befreundeten berühmten Böhmerwaldschriftsteller Adalbert Stifter, der ihn in seinem im Jahre 1857 erschienenen Roman „Nachsommer“ in der Person des Freiherrn von Risach verewigte.

- Detailaufnahme der tschechischsprachigen Gedenktafel aus dem Jahre 1996. Foto: Lenka Ovčáčková

- Detailaufnahme der leider schwer lesbaren deutschsprachigen Gedenktafel aus dem Jahre 1870. Foto: Lenka Ovčáčková

Es gibt kaum aus dem Böhmerwald stammende Naturwissenschaftler, die durch zwei Gedenktafeln an einem Ort – in diesem Fall am Geburtshaus in Friedberg – geehrt werden, so wie es bei Andreas von Baumgartner der Fall ist. Eine grenzüberschreitende Symbolik stellt dabei die Tatsache dar, dass die erste Gedenktafel aus dem Jahre 1870 in deutscher, die jüngere aus dem Jahr 1996, die sich explizit auf Baumgartners Pioniertätigkeit bei der Entwicklung und Inbetriebnahme des ersten elektrischen Telegraphen sowie dem folgenden Aufbau des Telegraphennetzes in der österreichischen Monarchie bezieht, in tschechischer Sprache verfasst wurde.

Lenka Ovčáčková