Katowice. Nehmen wir an, Sie wollen mit einem Auto vom Ort A zum Ort B kommen. In der Regel tippen Sie Ihren derzeitigen Standort sowie den entsprechenden Zielort in ihr Navigationssystem und folgen den Anweisungen. Das ist keine Hexerei – und erklärt sich irgendwie von selbst. Auch in Sachen Klima kennen wir unseren derzeitigen Standort: Um 1,0 Grad Celsius hat sich die globale Durchschnittstemperatur seit Beginn des Industriezeitalters erhöht. Und wir kennen unser Ziel: Wenn möglich sollten wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Sogar ein Navigationssystem haben wir mittlerweile: Der IPCC-Sonderbericht von Mitte Oktober listet detailliert auf wie wir dieses Ziel erreichen. Das Problem: Wir fahren lieber offroad…

„Wenn wir jetzt keinen politischen Willen aufbringen, wann dann? Die Welt brennt!“ Eröffnungskonferenz zur COP24 in Katowice. Foto: cop24.gov.pl

Es ist nicht so, dass es bei der diesjährigen UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice an großen Worten und eindringlichen Warnungen mangeln würde. Sollten wir den gegenwärtigen Kurs nicht bis 2020 ändern, erklärte etwa UN-Generalsekretär Antonio Guterres, riskieren wir denjenigen Punkt zu verpassen, an dem der Klimawandel noch zu bändigen wäre – mit desaströsen Auswirkungen für Mensch und Natur. Noch drastischer formulierte es Vanessa Perez-Cicera von der Umweltorganisation WWF: „Wenn wir jetzt keinen politischen Willen aufbringen, wann dann? Die Welt brennt!“

Die „Natur“ oder der „Planet“ schert sich nicht viel ums Klima

Worte sind das eine. Taten das andere. Als im Oktober der IPCC-Sonderbericht vorgelegt wurde, der zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad (statt bisher 2,0 Grad) mahnt, war das Aufsehen groß. Das Thema war medial präsent – trotz der ungewöhnlichen Länge des Berichts und dessen oft staksigen Formulierungen. Hatte man sich bei der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris noch – teils voller Freudentaumel – darauf geeinigt, den globalen Temperaturanstieg auf „deutlich unter zwei Grad Celsius“ zu beschränken und „Anstrengungen in Richtung 1,5 Grad zu unternehmen“, zeigt der neue Bericht auf eindeutige Weise: Um die größten Schäden zu vermeiden, braucht es weit mehr als nur ein Lippenbekenntnis zum Zwei-Grad-Ziel. Erwärmt sich die Erde über die 1,5-Grad-Marke hinaus, drohen unumkehrbare Folgen für unser Ökosystem – weit gravierender als noch 2015 angenommen.

Auf 780 Seiten (eine Zusammenfassung von rund 6.000 wissenschaftlichen Studien) legt der Sonderbericht dar, wo wir derzeit stehen, wo wir hin sollten – und wie wir das schaffen können. Die Frage nach dem Warum ist kaum einer Erwähnung wert: Es geht ums Überleben unserer Spezies. Zwar ist immer wieder die Rede davon, unsere Natur drohe zu kollabieren, unser Planet werde zerstört. Fakt ist jedoch: Die „Natur“ oder der „Planet“ schert sich nicht viel ums Klima. Es geht um den Menschen.

.@UN Secretary-General @antonioguterres on #ClimateChange: "If we do not change course by 2020, we risk missing the point where we can avoid runaway climate change, with disastrous consequences for people and all the natural systems that sustain us" #COP24 #GCAS2018 #GlobalGoals pic.twitter.com/3c3kbHWArj

— UN Climate Change (@UNFCCC) September 10, 2018

Trotz aller (vermeintlichen) Bestrebungen war auch 2017 wieder ein Rekordjahr: Noch nie zuvor wurde binnen 365 Tagen so viel CO2 ausgestoßen. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist mit 405,5 ppm so hoch wie nie zuvor – „nie“ bedeutet in diesem Fall in der Geschichte der Menschheit, wohlgemerkt. In Deutschland lag die Durchschnittstemperatur von Januar bis Oktober 2018 um 2,2 Grad über dem Durchschnitt.

Maßnahmen der EU: „Unzureichend!“

In Katowice kommen nun von 2. bis 14. Dezember zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Staatengemeinschaft, Nichtregierungsorganisationen (NGO) sowie Wissenschaftler zusammen, um das Abkommen von Paris zu konkretisieren. Bei der 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (kurz: COP24) geht es also vor allem um technische Details, die die Umsetzung des Pariser Abkommens betreffen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Frage, um die es in Katowice geht, ist jene nach dem Wie. Eine Frage, die bisher nur unzureichend behandelt wurde.

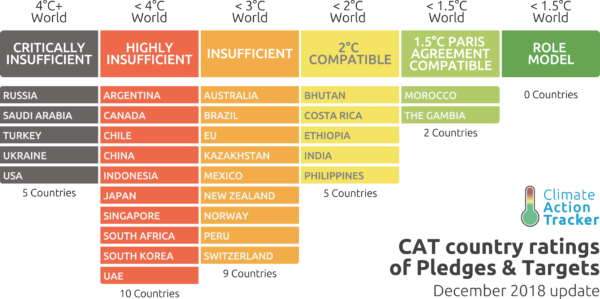

Trotz großer Worte in Paris steuern die USA, Russland und Saudi Arabien auf ein Plus von vier Grad Celsius zu. Deutschland und die EU auf eine Erwärmung um drei Grad. Der Climateaction-Tracker, eine Vereinigung verschiedenster wissenschaftlicher Institute, stellt lediglich den Staaten Gambia und Marokko ein positives Zeugnis aus. Als „Role Model“ (zu Deutsch: Vorbild) diene derzeit kein einziger Staat. Die Maßnahmen der EU seien „unzureichend“.

Maßnahmen, vereinbar mit dem Pariser Abkommen, können derzeit nur Marokko und Gambia vorweisen (Stand: Dezember 2018). Foto: Climateaction-Tracker

Auf der Bremse stehen derzeit vor allem die USA, Saudi Arabien, Russland und Kuwait: Man wolle den IPCC-Sonderbericht zum 1,5-Grad- Ziel „zur Kenntnis nehmen“ – mehr aber auch nicht. In den Vereinigten Staaten kann bzw. will man den Klimawandel immer noch nicht so recht wahrhaben, Saudi Arabien sieht vor allem die Industrienationen in der Pflicht (der Wüstenstaat selbst gilt als Entwicklungsland). Ambitioniert klingt anders. Für Aufsehen – und zahlreiche Zwischenrufe – sorgte der Energie- und Klimaberater Donald Trumps, Preston Wells Griffith, indem er mit seiner Rede für fossile Brennstoffe und Kohlestrom warb. Auch finanzielle Unterstützung zur Eindämmung der Erderhitzung wolle man nicht mehr leisten, 2020 werde man wohl aus dem Pariser Abkommen aussteigen.

„Deutschland wolle sich von schlechter Klimapolitik freikaufen“

Doch befindet sich Deutschland derzeit nicht in der Rolle, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Im Klimaschutz-Index, so erklärt Jan Burck von der Entwicklungsorganisation Germanwatch auf einer Pressekonferenz in Katowice, ist „Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um fünf Plätze auf Rang 27 abgestiegen“. Im Jahr 2009 lag das Land noch auf Platz 6, mittlerweile rangiert man hinter Brasilien, Ägypten und Mexiko. Vehement wehrt man sich seither gegen den Ausstieg aus der Kohle oder eine Trendwende beim Verkehr. Dennoch wolle man den deutschen Beitrag zum grünen Klimafonds auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro verdoppeln. Geht es jedoch um konkrete Maßnahmen im eigenen Land, agiert man weiterhin mehr als zaghaft…

"We have 12 years to save the world. Don’t waste this year." #cop24 pic.twitter.com/9H7rMN57ro

— Jennifer Morgan (@climatemorgan) December 13, 2018

Im Mai verklagte der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Bundesrepublik wegen zu schlechter Luft – und mahnte zur Einhaltung der Stickoxide-Grenzwerte. Großes finanzielles Engagement, aber kaum wirksame Maßnahmen im eigenen Land: „Bei manchen Staaten entsteht der Eindruck, Deutschland wolle sich von schlechter Klimapolitik freikaufen“, heißt es etwa seitens Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan.

Bis 14. Dezember sollte die COP24 dauern, eigentlich. Doch so wie es aussieht, geht der Klimagipfel in die Verlängerung, zu viele Streitigkeiten gebe es derzeit. Auch ein Scheitern der Konferenz ist nicht ausgeschlossen. Vordergründig sind es – wie üblich – wirtschaftliche Interessen, die ernsthaften Bestrebungen Richtung Klimaschutz entgegenstehen. „Kein Land“, erklärte der Klimaberater Trumps, solle „seinen ökonomischen Wohlstand oder seine Energiesicherheit für ökologische Nachhaltigkeit opfern“. Ähnlich argumentieren auch Saudi Arabien und andere Staaten, deren Wirtschaft maßgeblich vom Ressourcen-Extraktivismus und fossilen Brennstoffen abhängt. Oder – wie im Falle Deutschlands – von der Kohle- und Autoindustrie. Wirtschaftliches Wachstum hat oberste Priorität, koste es, was es wolle – und sei’s die Menschheit selbst…

Johannes Gress

Zum Weiterlesen: