Finsterau. „Ich dachte, die jetzt erfolgte Präsentation des Poesiealbums könnte ein Anlass für die Hog’n-Leser sein, ins Museum zu gehen und das Sachl anzuschauen“, richtet sich Autorin „Bini Katz“ („Mein schöner wilder Garten“ ) an die Hog’n-Redaktion. Die Rede ist vom Sachl aus Rumpenstadl, das einst zu einem kleinen Bauernhof in der Nähe des Marktes Röhrnbach gehörte und vor mehr als 30 Jahren im Freilichtmuseum Finsterau originalgetreu wieder aufgebaut wurde.

- Das wichtigste Einrichtungsstück: Der Backofen! Mit der Schaufel schob man den Brotlaib in den Ofen, mit dem Schieber konnte man es während des Backens an eine heißere oder kühlere Stelle verschieben und am Ende herausholen. Vielleicht hatte die Karolina ja einen kleinen Acker, auf dem Roggen gedieh, dann musste dieser natürlich ausgesät, gegen Wetter und unliebsame „Mitesser“ verteidigt, geerntet und gedroschen werden – dann schleppte sie die kostbaren Körner auf dem Rücken in der Krax’n hin zur Mühle und das fertige Mehl nach Hause. Das alles nahm einen ganzen Tag in Anspruch, als Reiseproviant hatte sie den letzten Ranken vom alten Brot in der Schürzentasche, klare Quellen für ihren Durst gab es zum Glück genug … Endlich zuhause angelangt, konnte sie noch lange nicht verschnaufen – da musste noch der Teig geknetet werden, damit er über Nacht gehen konnte; am andern Tag noch einmal durchwalken, Laibe formen, wieder gehen lassen; in der Zwischenzeit den Backofen anschüren, der brauchte viel Holz, um die zum Brotbacken erforderliche Hitze zu erzeugen … Das „täglich‘ Brot“ bedeutete viel Mühe und Arbeit damals!

- Was für ein schönes und zweckmäßiges Ding ist doch so ein Leiterwagen! Mit dem Leiterwagen kann man Heu und Stroh, aber auch Jauchefässer transportieren, legt man ihn mit Jutetüchern aus, nimmt er auch lose Güter wie Getreide auf; montiert man die Leitern ab, kann man Langholz damit fahren, ersetzt man die Leitern durch Bretter, dient der Wagen zum Ausbringen von Mist. Einen Leiterwagen ziehen konnten Pferde, Ochsen und Kühe, später auch Traktoren.

- Der Rucksack und die ausgebeulte Einkaufstasche – keine modischen Accessoires, sondern bitter notwendige Transportmittel in einer Zeit und einer Gegend mit weit verstreuten Einöden und ohne Nahverkehrsmittel. Man darf wohl davon ausgehen, dass Karolina die notwendigen Einkäufe der Dinge, die sie nicht selbst produzierte, zu Fuß machte – auf dem Heimweg, nahm sie, denk ich mir, ab und zu ein Bauer auf dem leeren Leiterwagen mit …

- Ein rührendes Zeugnis der Bemühung um persönliche Sauberkeit: Das „Badezimmer“ der Frau Graf. — – hier: Freilichtmuseum Finsterau im Bayerischen Wald.

- Die Stube mit der „Kredenz“ – dort verwahrte man das „bessere“ Geschirr … — – hier: Freilichtmuseum Finsterau im Bayerischen Wald.

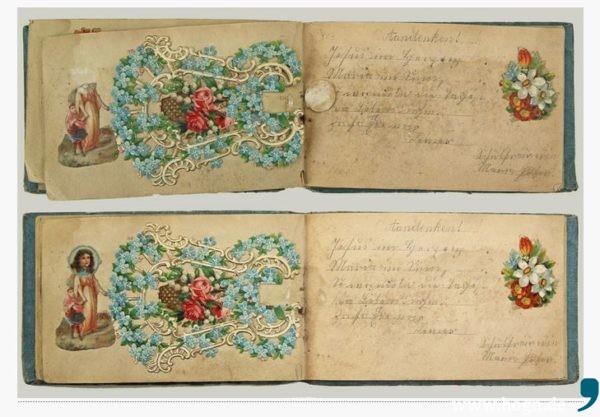

„Die Ausstattung des Hauses erzählt vom herben Schicksal der letzten Bewohnerin Karolina Graf“, ist auf der Internetseite des Museums dazu zu lesen. Die einstige Bewohnerin hat auch ein Poesiealbum hinterlassen, das vor rund vier Jahren entdeckt worden war und nun im restaurierten Zustand zu ihren weiteren Hinterlassenschaften im Freilichtmuseum hinzugefügt wurde. „Das Album kann erzählen von der Poesie, den Hoffnungen und Träumen eines Mädchens, die sich über zwei Kriege und viel Einsamkeit hinweg nicht erfüllt haben.“

„Es ist mein Lieblingsgebäude im Museum – wirklich sehenswert und für Nostalgiker wohl ein ernüchternder Blick auf das Leben im Bayerischen Wald im vergangenen Jahrhundert“, sagt Bini Katz über Karolina Grafs letzte Wohnstätte. Foto: Bini Katz

„Nachricht von Karolina Graf ist rar, ihr Erbe ist bescheiden. 1978 bis 1982 stand ihr Haus in Rumpenstadl verlassen. Regen drang durch das Dach, Türen standen offen, Stube und Kammern wurden geplündert“, steht auf der Museumswebsite geschrieben.

„Karolina Graf konnte das Haus nur mühsam erhalten“

Karolina Graf ist im Jahr 1907 geboren und starb 1979, im Alter von 72 Jahren. Die meiste Zeit ihres Lebens habe sie in dem kleinen Bauernhaus verbracht, das 1984 instandgesetzt wurde und seitdem wieder vollständig eingerichtet für Besucher offensteht. „Das ärmliche Anwesen kam nie über zweieinhalb Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche hinaus – es war ein Kleinhäusl, ein Sachl“, informiert das Museum weiter.

- Die bescheidene Ess-Ecke mit Herrgottswinkel in der Stube – das war kein Mobiliar zum gemütlichen Pause-Machen und Sich-Zurücklehnen – da nahm man eine schnelle, eher karge Mahlzeit zu sich, denn immer wartete draußen die Arbeit …

- Über der Haustür mit den praktischen Oberlichten (so brauchte man im Flur keine Beleuchtung) findet sich die ehemalige Hausanschrift und eine bescheidene Darstellung der Gottesmutter.

- Auch die Bienen trugen ihren Teil zum Überleben der Sachl-Bewohner bei: Der Honig war ihr Zucker, aus dem Wachs konnte man Kerzen und Wachsstöcke machen

- 1977 waren das letzte Mal die Hl Drei Könige bei Karolina Graf. 1978 starb sie, das Häusl blieb sich selbst überlassen und verfiel.

- Die „Wellnessoase“ – eine Liege mit dem obligatorischen Röhrenempfänger der 50er, 60er Jahre. Als ich das Sachl besuchte, liefen im Radio Nachrichten über Bundeskanzler Kiesinger (1966-69), was dem Raum sofort eine bewohnte Atmosphäre gab – aber es war auch ein bisserl gruslig!

„Alois Graf, der das Haus in Rumpenstadl von 1903 bis zu seinem Tod im Jahr 1946 besaß, war als Steinhauer und Gredsetzer oder -ausbesserer tätig. Außerdem sammelte er in der Umgebung Beiträge für die Krankenkasse ein. Der Nebenerwerb ermöglichte ihm zunächst Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen und eine bescheidene Vergrößerung des Grundbesitzes. Der frühe Tod der Frau und danach der älteren der beiden Töchter führten aber das Anwesen zunächst in wirtschaftlichen Stillstand und nach dem Tod Alois Grafs in den Niedergang.

Alois Grafs Tochter Karolina, die den Hof von 1946 bis 1978 allein bewirtschaftete, konnte das Haus nur mühsam erhalten. Als 1980 das Freilichtmuseum das Gebäude von einem Zwischenbesitzer erwarb, war es bereits einsturzgefährdet. Dass die Möbel weitgehend erhalten geblieben sind, ist nur auf deren geringen Wert als Antiquitäten zurückzuführen.“

Das Poesiealbum der Karolina Graf. Foto: Jarmila Franková, Bildarchiv Freilichtmuseum Finsterau/ Screenshot: da Hog’n/www.freilichtmuseum.de

„Alle Reparaturen und Umbauten haben Spuren hinterlassen“

Die helle Stube mit der schwarzen Holzdecke ist auf das Jahr 1848 datiert. Die Blockwände seien damals schon alt gewesen, jedoch habe man die Fenster vergrößert, um mehr Sonnenlicht in die Stube zu bringen. Es wird vermutet, dass zu diesem Zeitpunkt der gemauerte Teil des Erdgeschosses hergestellt und der praktische Sesselofen gebaut worden war. Später sollen von der großen Stube kleine Räume abgetrennt worden sein. „Alle diese Umbauten, Reparaturen und Nutzungsänderungen haben ihre Spuren hinterlassen, an denen wir die Geschichte des Hauses ablesen können“, heißt es auf der Museums-Homepage.

- Auf den ersten Blick eine Idylle – das „Sachl“ der Familie Graf in Rumpenstadl, 1982 versetzt ins Freilichtmuseum Finsterau. Aber schon das sorgsam aufgeschichtete Holz unter den Stubenfenstern spricht eine andere Sprache: Im Häusl gab es keine Heizung, die man einfach aufdrehen konnte, wenn der „Böhmische Wind“ durch die ungedämmten Fenster pfiff! Ohne Motorsäge, nur mit der Axt musste damals ein Baum gefällt werden, entastet, entrindet, in Stücke gehackt und mühsam aus dem Wald nach Hause geschafft werden; dort erst hat man ihn in Kloben zerteilt und auf dem Hackstock in Scheite gespalten. Das Holz musste dann noch sorgsam aufgeschlichtet werden, damit es trocknen konnte und dann – erst nach all diesen Mühen – wurde es – sparsam – verbrannt, wobei die dünnen Fichtenscheite sicher nicht so viel Wärme gaben wie ein dicker, aber halt auch teurer Buchenklotz.

- Die meisten Habseligkeiten waren noch vorhanden, als das Häusl ins Museum wanderte – keiner wollte das alte „Glump“ haben – z. B. die blecherne Milchkanne, wichtiges Utensil nicht nur zum Milchholen, sondern auch zum Beeren- und Bucheckernsammeln im Wald draußen. Ob die Karolina eine Kuh hatte? Oder vielleicht nur eine Ziege? Immerhin gab es – wahrscheinlich irgendwann nach dem 2. Weltkrieg – elektrischen Strom im Häusl; allerdings mit Sicherheit kein fließendes Wasser, das musste draußen vom Brunnen oder Wassergrand angeschleppt und ins Wasserschaff neben der Anrichte gefüllt werden.

- Hier sieht man deutlich den Unterschied zwischen dem alten, silbergrau verwitterten Feuerholz vom ursprünglichen Standort und dem frisch geschlagenen. Unter dem vorkragenden „Schrot“ lagerte das Holz geschützt. Ein hartes Stück Arbeit war es auch, die granitenen „Gred“-Steine zu verlegen, die das Haus umgeben, denn hier handelt es sich in der Regel nicht um flache Platten, sondern große Steinbrocken, die in die Erde gelegt wurden, nachdem man ihre Oberfläche mit dem Meißel geglättet hatte

- Der Zierrat sieht aus, wie zufällig ins Haus gespültes Strandgut – im Sachl hatte man keine Zeit für Innendekoration

- Vater Alois Graf sammelte neben seinem Beruf als Steinhauer und Gredsetzer noch Beiträge für eine Versicherung ein

- Der „Sparherd“ mit der Kiste für das Feuerholz: Mit ihm wurde geheizt, Wasser erwärmt und gekocht – er war die einzige Wärmequelle im Haus. Der „Sunil-Behälter“ täuscht: Eine Waschmaschine hatte sie natürlich nicht. Warmes Wasser erhielt man aus dem „Wasserschiff“ links im Herd oder aus dem blechernen Wasserkessel; beides gab es nur, wenn der Herd angeheizt war. — – hier: Freilichtmuseum Finsterau im Bayerischen Wald.

- Auf was sie wohl aus ihrem Stubenfenster früher geschaut haben mag, die Karolina?

- Hühner hielt und hält im „Woid“ auch heute noch jeder, der irgendein freies Platzerl hat – sie brauchen nicht viel Raum und sind Allesfresser! Drei Hennen und ein Hahn werden es wohl im sauber ausgekalkten Hühnerstall der Familie Graf gewesen sein – die „Singerl“, die Küken also, zog man in Bauernhäusern damals in der Stube nahe beim Ofen groß

- Was ist wohl geschehen im Mai 1963, dass danach nie mehr ein Blatt vom Kalender abgerissen wurde?

- … und die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts lassen grüßen in Gestalt einer „Chiantiflasche“, beliebtes Mitbringsel der ersten deutschen Italien-Urlauber.

Galeriefotos und -texte: Bini Katz