Herzogsreut/Chicago. Wie die Herzogsreuter nach Amerika gekommen sind, darüber weiß er Bescheid: Spannend und lebendig erzählt der Auswanderungsforscher und Mitgestalter des Auswanderungsmuseums in Schiefweg, Dr. Friedemann Fegert über die magische Anziehungskraft, das das Land der Hoffnungen und Träume auf die Waidler ausgeübt hat…

„Auswanderungswut“

Nach 1845 konnte man in den Zeitungen des Bayerischen Waldes, etwa der „Passauer Zeitung“ oder der „Freyunger Waldpost“, immer wieder Nachrichten über die Auswanderer nach Amerika lesen. Darin werben in regelmäßiger Folge die Agenten der Schifffahrtsagenturen um Auswanderungswillige. Briefe von Verwandten und Bekannten, die meist nur die positiven Seiten des Lebens in Amerika beschreiben, kursieren im Dorf: „Ihr ghönt es Eich gar nicht vorstelen wie es in Amerigha zu ged.“

Da die Bayerische Regierung im 19. Jahrhundert ein Ausbluten ihres Landes durch die hohen Bevölkerungsverluste befürchtete, hat sie die Auswanderung mit einer Abgabe von 15 Prozent des Vermögens belegt. Erst mit dem Freizügigkeitsvertrag zwischen dem Königreich Bayern und den Vereinigten Staaten von Amerika von 1845 konnten sich mehr Auswanderungswillige die Reise in die Neue Welt überhaupt leisten. Allein aus dem Bezirk Wolfstein, also der Gegend um Freyung, wandern zwischen 1880 und 1902 insgesamt 4.000 legale und illegale Auswanderer nach Amerika.

Die Stadlers in Herzogsreut

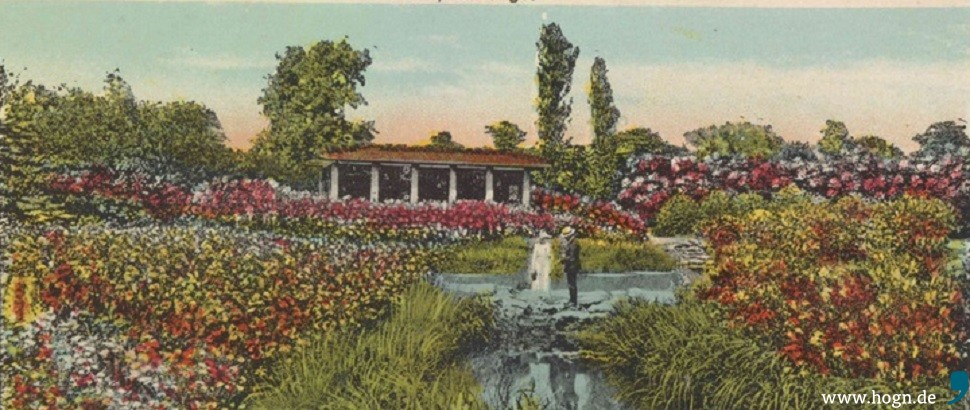

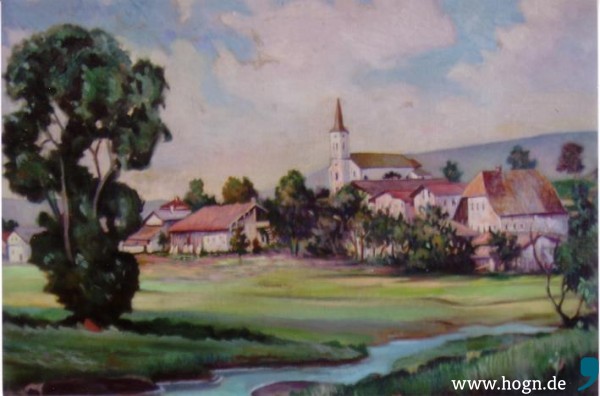

Das Gemälde von Herzogsreut hängt 1930 in der “Home Tavern“, die die Stadler-Tochter Katharina in Chicago betreibt. Foto: Archiv Fegert

Damals im Dorf kennt jeder jeden. Man weiß, wer einen guten Leumund hat. Man weiß, wem man nicht trauen kann. Man weiß, was sich gehört. Man weiß, wer was mit wem hat. Dies ist die soziale Sicherheit, aber auch die Enge im Dorf. Dies nagt an den Jungen. Für sie zählt nicht die Tradition. Für sie zählt die Zukunft. Für sie zählt nicht die Heimat, sie zählen auf die Fremde.

Geburtshaus von Emma, Katharina und Franziska Stadler in Herzogsreut (mit handschriftlichem Eintrag von Emma Stadler). Foto: Archiv Hildegarde Clemens.

So empfindet es auch die Stadler Emma, die am 19. Juli 1901 in Herzogsreut im letzten Winkel des Bayerischen Waldes in eine solch traditionelle Bauernwelt hineingeboren wird. Herzogsreut ist 1618 vom Fürstbischof von Passau als Pioniersiedlung planmäßig angelegt worden. Das Dorf sollte als Pass-Station den mittelalterlichen Handelsweg nach Böhmen sichern. Es hatte zu Beginn der Neuzeit am Winterberger Zweig des „Goldenen Steigs“ eine erhebliche Bedeutung für den Salzhandel nach Böhmen und dem Getreidehandel aus Böhmen nach Bayern. Nachdem das Fürstbistum Passau 1806 an Bayern gekommen war und sich die Handelsströme verlagerten, bedeutete dies auch den Niedergang des Saumhandels mit seiner logistischen Infrastruktur, wie Herbergen und Wirtschaften. Das Dorf Herzogsreut in einer Höhenlage von 866 Meter wird zu einem der Orte im Hinteren Bayerischen Wald, denen nur noch das Überleben in der Landwirtschaft bleibt.

Das Leben im Dorf ist geprägt vom bäuerlichen Alltag. Die Landwirtschaft in Herzogsreut liefert in dieser extremen Hochlage nur bescheidene Erträge. Vater Karl Stadler versucht das Familieneinkommen durch seinen zusätzlichen Erwerb aus der Herstellung von Siebzargen, die er aus dem Holz der heimischen Wälder herstellt, aufzubessern. Das Handwerk der Holzverarbeitung hat eine Tradition seit den Siedlungsgründungen im 17./18. Jahrhundert: Dachschindeln, Möbel, Rechen, Heugabeln, Holzschuhe, Spielzeug, Krippenfiguren, Kruzifixe, Spanschachteln, Resonanzhölzer, Holzknöpfe etc. Aus diesen geordneten familiären, aber wirtschaftlich eher engen Verhältnissen stammen also Emma Stadler und ihre Schwestern Franziska und Katharina.

Emma Stadler: „Mir gefällt es nicht mehr im Vaterhause“

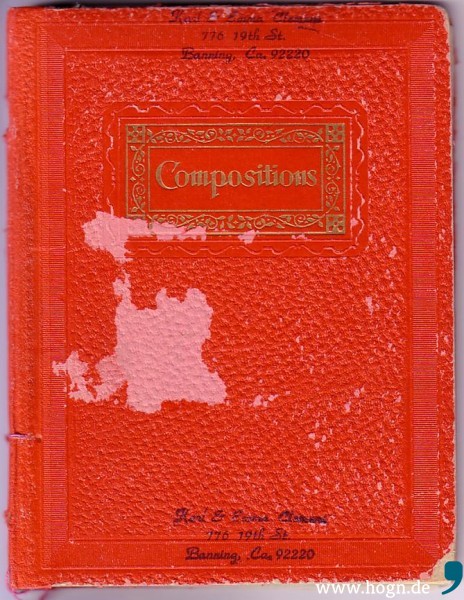

Dieses Jahrbuch hat Emma Stadler kurz nach ihrer Einwanderung nach Amerika begonnen und bis 1954 fortgeführt. Foto: Leihgabe Hildegard Clemens

Als junge Frau hat Emma Stadler 1925 begonnen, sich in einem roten Buch rückblickend bis ins Jahr 1914, dann aber jährlich fortlaufend bis 1954 Rechenschaft über die prägenden Ereignisse in ihrem Leben zu geben. Dieses Jahrbuch, das heute als Leihgabe im Auswanderermuseum Schiefweg zu sehen ist, stellt einen Glücksfall dar. Denn darin ist die Entwicklung der Emma Stadler vom Herzogsreuter Dorfmädchen zur lebenstüchtigen Einwandererin im Chicago der 1950er Jahre als exemplarisches Modell der Auswanderung aus dem Bayerischen Wald dokumentiert. Mit ihrem Lebensbericht, Gesprächen mit ihrer Tochter Hildegarde, Briefen aus der Heimat, den Dokumenten ihrer jüngeren Schwester Katharina und den Gesprächen mit deren Sohn Charles Hackl seit dem Jahr 2000 gewinnen wir ein lebendiges Bild von der Auswanderung der Bayerwaldler nach Amerika.

Warum geht Emma Stadler nach Amerika? Zunächst leidet sie unter der körperlichen und geistigen Enge im Dorfverband. Dies empfindet sie auch im Kontakt mit der Staatsmacht, die ihren Bruder als angeblichen Schmuggler erschießt. Dann bedrängt sie die Härte und Herzlosigkeit ihrer Mutter. Als sie nach München flieht, findet sie keine Geborgenheit bei ihrer dort lebenden Schwester. So sucht sie die Nähe eines Mannes, an den sie sich aber nicht dauerhaft binden kann. Als sie versucht, ihre wirtschaftliche Existenz in der Großstadt München selbst zu bewältigen, kann sie nur schlecht bezahlte saisonale Aushilfsstellen im Gastgewerbe finden.

Noch vor Überfahrt nach Amerika gönnt sich Emma Stadler aus Herzogsreut am 31. März 1925 eine Hafenrundfahrt in Hamburg (eigenhändige Beschriftung Emma Stadler). Foto: Archiv Hildegarde Clemens.

Den letzten Schub für ihre Entscheidung gibt gewiss der Umstand, dass „[m]eine Schwester Fany den 15. August 1922 nach Amerika […] zu die Mission Schwestern“ [gefahren ist]. Sie haben sich sicherlich in Briefen ausgetauscht über das Leben in Amerika, selbst wenn Fanys Leben in einem Frauenorden nicht dem alltäglichen Leben der deutschen Einwanderer in Chicago entsprochen hat. Andererseits berichtet Emmas Tochter Hildegarde Clemens, ihre Mutter habe als junges Mädchen schon viel über Amerika gelesen und habe schon früh beschlossen, ins „land of opportunity“ zu kommen.

Emma Stadler resümiert in ihrem Jahrbuch, es war „ein schlechtes Jahr 1923“ und „1924 ist ein Schiksal Jahr. Amerika fahren in Sinne u soviel laufereien wegen den Paß wen ich weiß manchmal nicht wie mir der Kopfsteht. Ob bald eine andere Zeit kommt. Eine schlechte Zeit Ich bin müde mir past nichts mehr Streit den 20 – den 23 Juli 1924 […] Den 3 August heimgegangen mit Käthie daheim Ich hasse es hier die Mutter ist herzlos u ich bin ganz Mutlos“.

Auswanderungsverfahren: „Viel Laufereien“

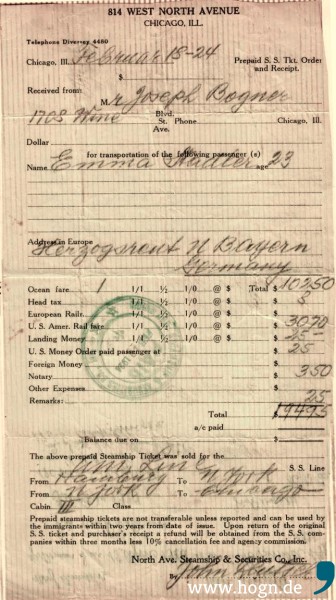

Überfahrtskontrakt für Emma Stadler, 1924. (Auswanderermuseum Schiefweg, Leihgabe Hildegarde Clemens).

Noch im 19. Jahrhundert sind eine Reihe von Papieren beizubringen: Leumunds- und Vermögenszeugnis zur finanziellen Sicherheit für die Überfahrt und den ersten Aufenthalt in Amerika durch die Gemeindeverwaltung, Nachweis der Straffreiheit durch das königliche Bezirksgericht, der Nachweis, keine Schulden zu haben, Geburts- und Taufzeugnis durch das Pfarramt, Heimatschein durch die Gemeindeverwaltung und ein Vermögensnachweis. Sind diese Hürden genommen und die Verwaltungskosten bezahlt, erhält der Ausreisewillige das amtliche Zeugnis, das für die Erlangung des nordamerikanischen Bürgerrechts Voraussetzung ist und den Abschluss des Schiffskontrakts erst ermöglicht. Hat er damit den „Annahme-Schein zur Überfahrt“ in Händen, erhält er vom Bezirksamt endlich den notwendigen Reisepass ausgehändigt.

Emma Stadlers Auswanderung wird allerdings dadurch erleichtert, dass der Verwandte Joseph Bogner, der in Chicago lebt, schon vor dem 18. Februar 1924 ihre Reise von Amerika „prepaid“, also vorausbezahlt hat. Immerhin sind das von Hamburg bis nach Chicago 194 Dollar an Kosten, was immerhin 815 Reichsmark entspricht. Weiterhin hat Joseph Bogner die Abwicklung der Buchung der Überfahrt und der amerikanischen Formalitäten der Agentur William Hardt & Co. übergeben, die ein Jahr später auch die Überfahrt ihrer Schwester Katharina organisiert. Von besonderer Bedeutung ist, dass die Schwestern schon eine Reihe von Verwandten in Amerika hatten, die dann auch die Bürgschaft für sie übernommen haben.

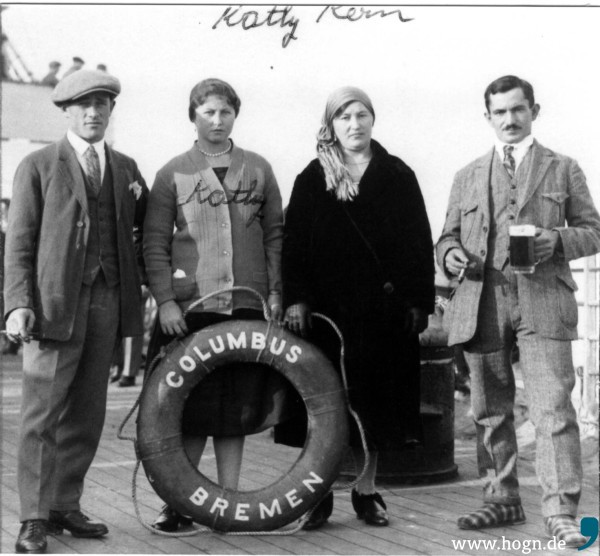

Kathy Stadler mit Cousine Theres Kern (re.), Cousins Oswald Kern (li.), Anton Kern (re.) – mit Filzpantoffel und Bier – bei der Überfahrt, 1926 (Beschriftung: Emma Stadler). Foto: Archiv Hildegarde Clemens.

Der Überfahrtskontrakt der Emma Stadler dokumentiert exemplarisch, welche Auslagen in welcher Höhe im Jahr 1924 durch die Auswanderer zu erbringen sind. Die Überfahrt mit der Cunard Line von Hamburg nach New York kostet 102,50 $, die Weiterreise nach Chicago mit der Eisenbahn 30,70 $. Dazu ist eine Kopfsteuer von 8 $ zu entrichten. Die Landungsgebühr schlägt mit 25 $ zu Buche. Der Staat wiederum verlangt eine „money order“, also eine Zahlungsgarantie von 25 $, während als Notariatsgebühren 3,50 $ berechnet werden. Wofür die 25 Cent Gebühren für „remarks“ veranschlagt werden, ist nicht ersichtlich. So kostet die gesamte Reise 194,95 $. Das Original dieses seltenen Dokuments, das die bewährte Schiffsagentur William Hardt & Co. erstellt hat, ist heute im Auswanderermuseum Schiefweg zu sehen.

In ihrem Jahrbuch schreibt Emma Stadler über den Beginn ihrer Auswanderungs nach Amerika: „Die Reise ins Fremde Land 1925 Den 31 März eine Hafenrundfahrt. Den 1. April Nachmittag zum Meer gefahren u eingeschifft auf dem Dampfer Antonia Withe Starline“.

Bereits ein Jahr später, also 1926, kann Emma ihrer Schwester Kathy eine Amerika-Fahrkarte in heimatliche Herzogsreut schicken. Mit ihr zusammen reisen noch zwei Cousins und eine Cousine. Zu viert haben sie den Mut, in ein fremdes Land zu fahren. Nach Amerika, ohne ein Wort Englisch zu können!

Wohin in Amerika?

Im Herzogsreuter Viertel in Chicago stehen 1937 traditionelle zweigeschossige Gebäude neben drei- und viergeschossigen Geschäftshäusern. Foto: Archiv Charles Hackl.

Die Bayerwaldler, die in den Jahren 1860 bis 1880 ausgewandert sind, haben sich überwiegend Arbeit in ihren angestammten Berufen gesucht, etwa als Handwerker oder in der Landwirtschaft. Doch die Zeiten ändern sich. Um 1900 blüht die Industrie in den großen Städten Amerikas rasant auf. Von diesem Wohlstand träumt nun auch die nächste Generation der Auswanderer aus dem Bayerischen Wald. So versuchen auch sie Arbeitsplätze in der Industrie oder im Dienstleistungssektor zu finden: Emma Stadler hat zuerst bei einem Arzt, in einer Pralinenfabrik und letztlich als Hotelangestellte gearbeitet. Der erste Mann der Bayerwalddichterin Emerenz Meier, Franz Schmöller, arbeitet in einer Fahrradfabrik und dann als Stahlpolierer. Ihr Sohn bedient in eine Metallwarenfabrik automatische Bohrmaschinen. Ihr Schwager Georg Maier arbeitet als Packer, zwei Neffen als Drucker und zwei Nichten als Hausangestellte.

Die Waldler in Chicago

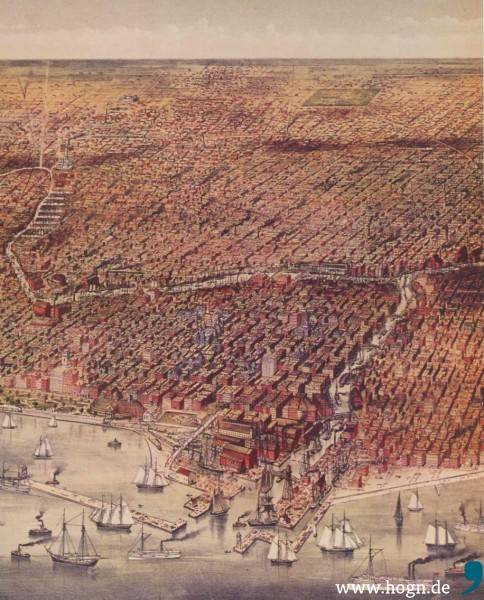

Luftbild von Chicago: Die Metropole am Michigan-See, die im Schachbrett-Muster angelegt ist, hat 1890 schon 1,1 Millionen Einwohner. Foto: In Kostof.

Der Schwerpunkt der bayerischen Einwanderung liegt um 1880 in den Städten der Staaten New York, Ohio, Pennsylvania, Illinois und Wisconsin. Die Anzahl der Bayern in New York beträgt 1880 17.990, während damals Landshut 17.225 Einwohner und Passau 15.365 aufzuweisen haben. Für die Waldler ist New York meist Durchgangsstation auf ihrem Weg an die „frontier“, der Westgrenze der europäischen Besiedlung am Mississippi. Die Oberen Seen und besonders Chicago sind ihr Ziel.

Emma Stadler schreibt in ihrem Jahrbuch: „Den 15 April [1925] 11 Uhr nachts in Gicago angekommen. Es war niemand an Bahnhof um mich abzuhollen Ich war ein bischen Entdäuscht den fuhr zur Josef Bogner Weinstr. N [N. Vine Street] 1708 u blieb über Nacht. Den 16. Früh Morgens fur ich nach Monticello Av. N 1453. Den 17. Arbeit gesucht u Arbeit gleich gefunden. Neues Heim Neues Land was werd ich alles Erleben.“

Chicago hat 1925 bereits 3 Millionen Einwohner und ist die wachstumsstärkste Stadt in Amerika. Sie wird als „Second City“ nach New York zur dominierenden Stadt im Innern des industriellen Zentrums der Vereinigten Staaten. Am nächsten Morgen nach ihrer Ankunft geht Emma Stadler zu Tante und Onkel. Diese wohnen in dem Viertel, in dem sich bevorzugt die Bayerwaldler aus Herzogsreut angesiedelt haben. Emma will ihr Leben in die Hand nehmen und sucht sich sofort Arbeit.

Kettenwanderung: „picked up in Chicago by my Uncle Engelbert“

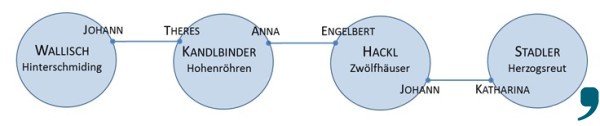

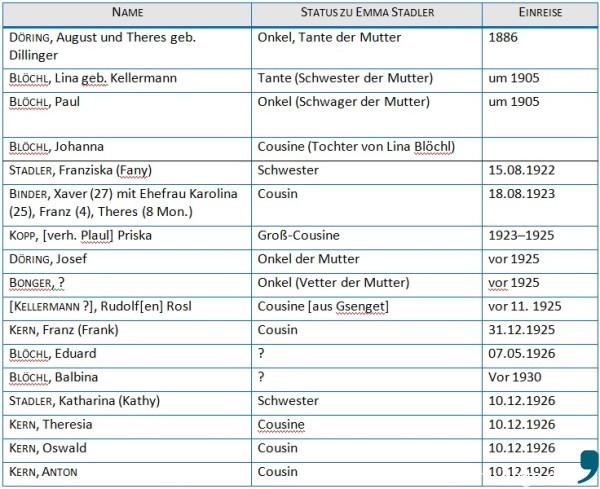

Verwandte der Emma Stadler in den Vereinigten Staaten von Amerika (1886-1926) – (Eigene Auswanderung: 1.4.1925).

Wer Verwandte bereits in Amerika hatte, wartete voll Spannung auf die ersten verheißungsvollen Briefe. Oft wurden die großen Schwierigkeiten in der Fremde verschwiegen. Schließlich wollten die Auswanderer nicht als Gescheiterte dastehen. Reifte dann der Plan der Zurückgebliebenen, selbst nach Amerika zu gehen, konnten sie sicher sein, nicht in die Fremde zu kommen. Es war ein Wiedersehen mit Verwandten und Bekannten aus dem eigenen Dorf. Es lässt sich meist feststellen, dass diese dann als Gruppen ausgewandert sind, wenn sich eine „kritische Masse“ im Dorf zusammenfand und sich auf das Wagnis einlassen wollte.

Diese Kettenwanderer bilden die Wurzel für eine weitläufige Verzweigung der Familien in den Vereinigten Staaten. So heiratete der 1857 mit Michael Brandl ausgewanderte konzessionierte Bäcker Johann Baptist Poxleitner aus Mauth am 16. Juli 1863 in Douglas County, Kansas und wurde damit einer der Stammväter der weitverzweigten Familien Poxleitner bzw. Leitner in Amerika. Die insgesamt 2500 Nachkommen der Poxleitner bzw. Leitner versuchen in jährlichen Treffen („Reunions“) die Erinnerung an die gemeinsamen Wurzeln der Familie aus dem Bayerischen Wald wach zu halten.

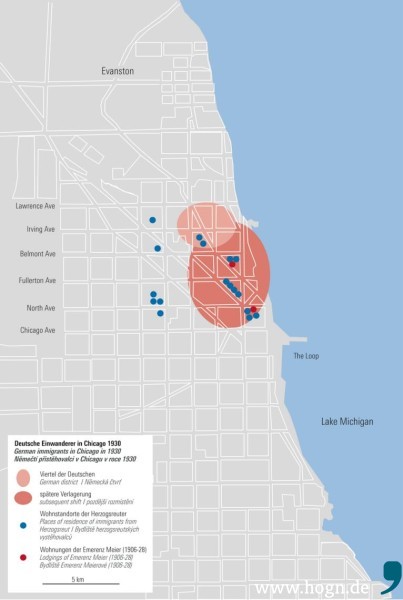

Innerhalb des Deutschen Viertels scharen sich im eigenen Wohnviertel die Einwanderer aus dem heimatlichen Herzogsreut im Bayerischen Wald. Auch die Bayerwalddichterin Emerenz Meier lebte in diesem Wohnquartier. Entwurf: Fegert, Grafik: Atelier & Friends.

Die Stadler-Schwestern repräsentieren dieses Phänomen, denn sie kommen in eine Umwelt, in der neben 21 Verwandten bereits 13 Leute aus dem eigenen Dorf Herzogsreut und weitere acht aus der näheren Umgebung leben. Innerhalb des deutschen Viertels haben sich die Einwanderer aus dem heimatlichen Herzogsreut im Bayerischen Wald ein eigenes Wohnviertel etabliert. Seit 1921 erscheint dort bis heute die „Eintracht“, die deutschsprachige Wochenzeitung, die heute noch 800.000 Deutsch-Amerikaner mit Nachrichten aus Deutschland, der deutschen Community und Angeboten an deutschen Waren und Dienstleistungen versorgt.

In Chicago treffen sie alle, die Bayerwaldler, aufeinander und heiraten. Die, die den gleichen Dialekt sprechen, die aus Hinterschmiding, aus Hohenröhren, aus Zwölfhäuser und – aus Herzogsreut stammen.

Entführung: „Fany von Kloster rausgeholt“

Katharina (v.l.), Franziska und Emma Stadler bei ihrem Wiedersehen in Amerika (handschriftlicher Zusatz Emma Stadler). Foto: Archiv Charles Hackl.

Mit ihrer Schwester Kathy zusammen hegt Emma schon lange einen verwegenen Plan: „Den 9. Oktober [1927] nach Sau Bend [South Bend] gefahren und die Fany von Kloster rausgeholt“. Hildegarde Clemens, die Tochter von Emma berichtet: „Als meine Mutter Fany vom Konvent abholte, dachte Fany, sie würde einen Ausflug mit dem Auto machen. Nachdem sie einige Zeit gefahren waren, meinte sie, es wäre Zeit zurückzukehren, weil es sonst zu spät werde. Meine Mutter sagte ihr, dass sie nicht zurück in den Konvent gehen werde… und nahm sie mit nach Chicago. Meine Tante war überrascht und ich kann mir vorstellen, dass sie aufgebracht war, aber meine Mutter überzeugte sie. Danach schickten sie ihrer Nonnen-Kleidung in den Konvent zurück. …Meine Mutter sagte, Fany war zu jung, um solch eine Entscheidung zu fällen und ich nehme an, sie hatte Recht.“ Die Schwester der Fany, Kreszenz, die in Grainet im Bayerischen Wald geblieben ist, berichtet: „Die Emma hod ihre heiligs Gwond oafach ime Kardong verschickt“.

So finden sich die drei Herzogsreuter Stadler-Schwestern wieder in Amerika zusammen. Kathy trifft auf den Johann Hackl, der aus dem benachbarten Zwölfhäuser stammt und heiratet ihn.

Memory of the „Bavarian Forest“

Delores und Charles Hackl haben zur Eröffnung des Auswanderermuseums „Born in Schiefweg“ bereitwillig Leihgaben zur Verfügung gestellt und sind zur Einweihung aus Chicago angereist. Foto: Fegert.

Da es die Gesundheit der Eltern Kathy und John Hackl zunehmend nicht mehr zuließ, wie früher nach Deutschland zu kommen, hat ihr Sohn Charles begonnen, die Verbindung zu den Verwandten seiner Eltern zu halten. Seit den 1976er Jahren kommt er nun als Sohn der Herzogsreuterin Katharina Stadler regelmäßig in den Bayerischen Wald, um die Heimat seiner Eltern zu besuchen.

Charles Hackl, der Sohn der Kathy Stadler, und seine Cousine Hildegarde Clemens, die Tochter der Emma Stadler, sind die letzten Nachkommen der Auswanderergeneration der Zwanziger Jahre, die noch befragt werden konnten, wie es damals war und wie sie die Erfahrungen ihrer Eltern selbst erlebt und reflektiert haben.

Friedemann Fegert

_________

Buchtipp: Friedemann Fegert „Ihr ghönt es Eich gar nicht vorstelen wie es in Amerigha zu ged.“ Auswanderung aus den jungen Rodungsdörfern des Passauer Abteilandes nach Nordamerika seit der Mitte des 19. Jahrhunderts – Mit 80 Abbildungen, 64 Bildern und 49 Tabellen. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage 2014. edition Lichtland, Freyung. ISBN 978-3-942509-42-8